Midway (1976)

Social-Media-Optionen

Sie war eines der größten Seegefechte der Menschheitsgeschichte und eine der bedeutendsten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkrieges: die Schlacht um Midway, ausgetragen vom 4. bis 7. Juni 1942 zwischen japanischen und US-Marinestreitkräften. Bei dem als Überraschungscoup geplanten Versuch, den vorgelagerten Stützpunkt der Amerikaner, rund 1.200 Seemeilen nordwestlich von Hawaii, einzunehmen, verlor die japanische Marine gleich vier ihrer wertvollen Flugzeugträger.

Die japanische Armada stach in See, um ihrem fulminanten Erfolg von Pearl Harbor im Dezember 1941 einen noch größeren Triumph folgen zu lassen, der die Entscheidung im Krieg gegen die USA herbeiführen sollte. Das grausame Töten, das sich um Midway entspann, tobte um ein winziges Atoll im nördlichen Pazifik, mit einer Landfläche von kaum sechs Quadratkilometern. Midway: Das sind winzige Eilande inmitten des Pazifik, ungefähr auf halber Strecke zwischen Japan und der amerikanischen Westküste gelegen. Seit 1940 unterhielt die US Navy auf dem Archipel einen Luftwaffenstützpunkt.

„Midway“ versteht sich als sukzessive Rekonstruktion des Schlachtverlaufs. Erst werden die Strategen in ihren Hauptquartieren gezeigt. Zu Beginn sitzt Isoroku Yamamoto – der große Admiral, gespielt von Toshirô Mifune – in einer idyllischen Ruheoase, einem Gartenareal, in dem ihm von dem waghalsigen „Doolittle Raid“ berichtet wird. Im April 1942 hatten amerikanische Air-Force-Kampfflieger ein Husarenstück gewagt und das japanische Festland angegriffen. Die Schäden, die sie dabei anrichteten, waren militärisch zwar bedeutungslos, aber die psychologische Wirkung und der Stoff für die eigene Propaganda unbezahlbar: Bomben auf Tokio – ein Statement, das den ungebrochenen Kampfeswillen einer Armee (und Nation) demonstrieren sollte, die ein nur wenige Monate zuvor, am 7. Dezember 1941, mit dem Angriff auf Pearl Harbor gedemütigt worden war und eine traumatische Niederlage erlitten hatte.

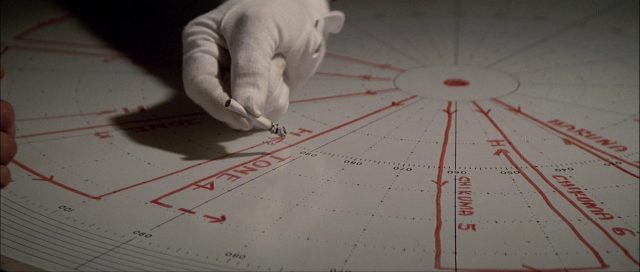

Yamamoto aber plant nun den ganz großen Coup, den ultimativen Triumph: die Vernichtung der amerikanischen Pazifikflotte. Er will die Midwayinseln besetzen lassen, um von dort die amerikanische Marine mit ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit in eine Entscheidungsschlacht zu zwingen. Obwohl ihn seine Generäle am Kartentisch höflich mit Bedenken überhäufen, hält er an seinem Plan fest – ein entschlossener Befehlshaber, bei dem allein der Ausgang der Schlacht bestimmt, ob man ihn als mutig oder fahrlässig betrachten wird.

Zusammen mit „The Longest Day“ (1962) ist „Midway“ prominenter Vertreter jener Hollywood-Produktionen, die von amerikanischen Kriegsmythen erzählen und für die ein All-Star-Cast aufgeboten wird. Der Film bordet geradezu über vor bekannten Fernseh- und Leinwandgesichtern der 1960er und 1970er Jahre: John Fujioka, Pat Morita (später der Mr. Miyagi aus „The Karate Kid“, 1984) und James Shigeta spielen die japanischen Admiräle; und kein Geringerer als Toshirô Mifune verkörpert den japanischen Flottenchef Yamamoto. Lässig wird einer der größten Namen des amerikanischen Kinos, Robert Mitchum, für eine Figur eingesetzt, die nur wenige Minuten lang in einem Hospitalbett liegt: Admiral William F. Halsey, der eigentlich die amerikanische Flotte ins Gefecht führen soll, sich aber mit einer Hautkrankheit herumplagt und deswegen bloß die Gelegenheit erhält, seinen Ersatz vorzuschlagen.

Cliff Robertson, einer der wichtigsten US-Schauspieler der 1970er Jahre, taucht lediglich für eine winzige Szene als Offizier in einer Bar auf. Ebenfalls einen Kurzauftritt hat James Coburn als Captain Maddox, der im Auftrag des Weißen Hauses aus Washington angereist kommt, um US-Admiral Chester W. Nimitz von dessen verwegenem Plan abzubringen, das Schicksal der gesamten Flotte zu riskieren und obendrein Pearl Harbor zu entblößen. Robert Wagner ist einer der höheren Offiziere im Gefolge dieses Nimitz, der mit einem einzigen Befehl die Existenz der amerikanischen Seestreitkräfte im Pazifik aufs Spiel setzt; für Nimitz hat man den alten Henry Fonda engagiert, der hier bereits in das letzte Stadium seiner Karriere eintritt – bis kurz vor seinem Tod 1982 stand er noch sterbenskrank vor der Kamera und sieht in „Midway“ schon so aus, als habe er den Ruhestand bitter nötig. Trotzdem spielt Fonda den legendären Nimitz mit einer solch souveränen Autorität wie seinen US-Präsidenten in „Fail-Safe“ (1964) – als habe Fonda eigens für die Vorbereitung dieser Rolle tatsächlich zuvor ein paar Jahre lang die US-Pazifikflotte kommandiert.

Für den genialen Codeknacker Joseph Rochefort, der nach tagelangem Schlafentzug im Bademantel Funksprüche dechiffrierte und angeblich die entscheidenden Hinweise für Nimitz’ letztlich richtige Entscheidung lieferte, wurde Hal Holbrook besetzt. Und in den ledernen Kommandostühlen – manchmal fast wie bei Captain Kirk in den 1980er „Star Trek“-Verfilmungen – schwitzen Robert Webber (als Admiral Fletcher) und Glenn Ford (als Admiral Spruance). Den alten Glenn Ford holt die Kamera manchmal so nah heran, dass man förmlich spürt, wie er sich den Kopf zermartert, ob sein Gegenangriff nicht eine Spur zu forsch ist. Einen fiktiven Captain spielt hingegen Charlton Heston, der in manchen Szenen mit Sonnenbrille und Schiffchenmütze wie das Paradebeispiel eines Navy-Offiziers daherkommt.

Im Gegensatz zu diesem Prominenz-Overkill haben die Produzenten an anderer Stelle etwas gespart: Die meisten der Action-Szenen sind wild zusammenkompiliert aus anderen Kriegsfilmen (u.a. „Battle of Britain“, „Tora! Tora! Tora!“), teils wohl auch aus einigen Originalaufnahmen zusammengeschnitten.

Aber diese an der wechselnden Bildqualität deutlich erkennbare Montage tut der Atmosphäre von „Midway“ keinen Abbruch. Der Film ist ein cineastisches Schlachtengemälde, das damals mit einer „Sensurround“ getauften Technik das Kinopublikum direkt in die Kämpfe versetzen sollte (die aber letztlich nur in einer Handvoll Filme eingesetzt wurde). Wie in „Battle of Britain“ (1969) zeigen die Flugszenen über dem Pazifik das menschliche Grauen des Luftkampfs: Piloten und ihre Bordschützen werden von Projektilen durchlöchert, kippen regunslos und Blut spuckend aus ihrem Sitz an die Cockpitwand; Maschinen, deren Insassen eben noch in Nahaufnahmen gezeigt worden sind, zerbersten in einem Feuerball; und eine Szene zeigt das Gesicht des japanischen Angriffsführers, der sich mit seinem Flugzeug in einem Kamikaze-Akt in den amerikanischen Flugzeugträger stürzt. Aber der grausamste Moment kommt, als das Cockpit von Lieutenant Tom Garth (Edward Albert) nach mehreren feindlichen MG-Garben Feuer fängt und sich der angeschossene Pilot selbst löschen muss – Garth konnte man zuvor mehrfach als strahlenden jungen Amerikaner sehen, und nun reckt er mit einem grässlich schmerzverzerrtem Gesicht seine verbrannten Arme, mit denen er sich und seine Maschine noch zurück zum Träger steuern muss. Mit dieser Szene und den Sequenzen, in denen sich die majestätischen Stahlkolosse in rauchende Metallsärge verwandeln, unterstreicht der Film die gewaltige Deformationskraft des Krieges.

Man spürt förmlich, wie Regisseur Jack Smight, der einst selbst im Pazifikkrieg Kampfeinsätze flog, die Aura des Seekriegs einzufangen sucht: Da ist das notgedrungene Bangen der befehlshabenden Offiziere in ihren mit Rotlicht gedimmten Kommandohöhlen an Bord der waffenstrotzenden Ozeanriesen; immer wieder auch die sterile, kalte Ästhetik der Bordmechanik, der dicken Stahlwände, die von mächtigen Nieten zusammengehalten werden. Oder der Sound des Seekriegs: die heulenden Motoren der Jagdbomber; die penetranten Bordsirenen, von denen die Crews über den bevorstehenden Angriff alarmiert werden; schließlich die knisternden Stimmen der todgeweihten Piloten im Luftkampf, denen die Kommandeure über Funk lauschen.

„Midway“ wurde seinerzeit, zumindest in Westdeutschland, kritisch in den Kontext der kassenträchtigen Kinospektakel à la „Earthquake“ oder „The Towering Inferno“ (beide 1974) gestellt – als immer noch lauterer, mit immer noch mehr Stars gespickter Versuch, die Leute von den Fernsehzimmern wieder in die Kinosäle zu locken. Er wurde überdies gedeutet als ein Film, der nur wenige Monate nach der für viele US-Amerikaner schmachvollen Niederlage in Vietnam sich an ebendieses Publikum richtet, um an glanzvollere Zeiten, einen der bedeutsamsten Militärtriumphe in der Geschichte der USA, zu erinnern. Noch viel mehr störte sich das Feuilleton fast aller großen Tages- und Wochenzeitungen in der Bundesrepublik aber an der in der Tat ja mindestens unterschwellig stets kontroversen Vermengung von Unterhaltung und Krieg in einem entsprechenden Film. „Midway“ provozierte diese Kritik vor allem, da er die „Sensurround“-Technologie nutzte, die von Universal erstmals bei „Earthquake “ eingesetzt worden war, um mit zusätzlichen Subwoofern die Zuschauer in ihren Kinosesseln erzittern zu lassen. Das „Kino bebt wie weiland der Luftschutzkeller bei einer Tausendkilobombe“, schrieb etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung – „Hollywood hat den totalen Krieg erklärt“.[1] Der Spiegel sprach von einem „Weltkrieg-II-Schlachtgemälde“, bei dem, „jedenfalls akustisch, der Zuschauer von Kanonenkugeln und Maschinengewehrgarben spürbar in den Magen getroffen werden“[2] solle. Und Zeit-Chef-Feuilletonist Fritz J. Raddatz benannte „Midway“ als den „Beginn eines fragwürdigen Trends“: „eine Renaissance der millionenschweren Schlachtengemälde in Technicolor und Panavision“.[3]

Natürlich: Mit Heston & Co. steigt auch immer heroischer Patriotismus mit ins Cockpit ein. Aber dass der maritime Abwehrkampf gegen die japanischen Aggressoren ein zwar strapaziöses, doch letztlich tolles Abenteuer wäre, diesen Eindruck erweckt „Midway“ mitnichten. Im Gegenteil: Wie sehr der Einsatz von Sound zur Kriegsaversion beitragen kann, hat unlängst Christopher Nolan mit „Dunkirk“ (2017) gezeigt.

Die Stärke von „Midway“ ist indes die entschleunigte Geduld, mit welcher der Film ganz langsam an die eigentlichen Kampfhandlungen heranführt. Und immer wieder wechselt er dabei die Perspektive, zeigt etwa die japanischen Militärs, wie sie in stiller Euphorie mit einer überlegenen Streitmacht in See stechen; dann die Amerikaner, wie sie sich auf den rechtzeitig entdeckten Angriff vorbereiten und den Feind in eine Falle locken. Als einer der japanischen Admiräle auf die Stelle auf der riesigen Karte zeigt, an der er die amerikanischen Flugzeugträger vermutet, führt ein Schnitt zur gleichen Stelle auf dem Kartentisch der Amerikaner, wo nun an ebendiesem Punkt drei Markierungen die tatsächliche Präsenz der Schiffe markieren.

Die Aufklärungsflüge der riesigen Spähmaschinen der Amerikaner; die letzten, aber entscheidenden Anweisungen, die der japanische Befehlshaber in der Kommandozentrale an Bord eines der Flugzeugträger gibt; oder die in Formation fliegenden Geschwader, ehe sie unter dem Feindfeuer auseinanderstieben: All das vermittelt die Dimension dieser brutalen Schlacht, deren Ziel vor allem darin besteht, die Flugzeugträger der Gegenseite in Brand zu bomben oder mit aus der Luft abgelassenen Torpedos zu versenken. Um das Ausmaß der Zerstörung auf beiden Seiten zu erahnen, helfen die vielen Sequenzen, in denen die Offiziere ihre Entscheidungen abwägen und sich die Mannschaften im Cockpit oder unter Deck auf das Zusammentreffen mit dem Feind vorbereiten, viel mehr als später die explosionsreichen Kampfszenen mit ihrem Geschützdonner, den dunklen Flakflecken am Himmel und den Flammenmeeren auf den Landebahnen der Träger. Geschickte Kameraperspektiven verwandeln die angegriffenen Schiffe in infernalische Todeshöhlen, in denen die stillen Silhouetten brennender Flugzeugwracks mehr aussagen, als wenn man spektakulärere Einstellungen gewählt hätte.

Freilich hat der Film auch etliche Schwächen: Die gezeigten Charaktere sind nicht sonderlich subtil ausgearbeitet; Experten werden militärhistorische Details monieren; die eklektische Collage hineingeschnittener Szenen erzeugt unangenehme optische Brüche, die in seltsamem Widerspruch zum Blockbuster-Format dieser Produktion stehen; die ständigen Rückprojektionen in den Pilotenszenen wirken anachronistisch und erinnern an das Fünfzigerjahre-Kino, das sich seinerzeit nicht anders zu helfen wusste; auf die kühlen Kriegshandwerker, die auf ihrem Kartentisch hunderte Menschenschicksale hin- und herschieben, fällt keinerlei Kritik; Schiffe und Flugzeuge vor der Sonne und dem glitzernden Meer suggerieren eine merkwürdige militaristische Flugzeugträgerromantik; und der Film endet mit einem pathetischen Zitat Winston Churchills, in welchem der britische Weltkriegspremier zu enthusiastischer Militärmusik eine Eloge auf den amerikanischen Heldenmut anstimmt, auf „[…] the qualities of the United States Navy and Air Force and the American Race […]“. Und „Midway“ ist insofern ein „Männerfilm“, als darin nur eine einzige weibliche Sprechrolle vorkommt: Christina Kokubo als japanisch-stämmige Amerikanerin, die aufgrund ihrer Herkunft zusammen mit ihren Eltern inhaftiert wird und eine Beziehung mit dem US-Piloten Tom Garth hat. Für die ca. 45 Minuten längere TV-Version drehte man dann noch Szenen mit Susan Sullivan nach, um zumindest eine zweite Frau in die Handlung zu bringen.

Man mag in „Midway“ einen oberflächlichen Kriegsreigen sehen, der damals die Kinokassen füllen sollte und sich heute in reaktionärer Weise als Männer- und Heldenfilm verkaufen lässt. Oder man nutzt die Gelegenheit, nicht mehr abgelenkt von der inzwischen überhaupt nicht mehr spektakulär wirkenden Technik des Films auf die eigentliche, pure Dramatik und menschliche Tragik hinter dem Gezeigten zu blicken.

[1] O.V.: Bang-Bang, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.10.1976.

[2] O.V.: Film: Die letzten Tage der Menschheit, in: Der Spiegel, 24.,02.1975.

[3] Raddatz, Fritz J.: Zeitmosaik, in: Die Zeit, 10.09.1976.

Text: Robert Lorenz