The Train (1964)

Social-Media-Optionen

So hatte er sich den Film ganz sicher nicht vorgestellt. Aber da war er ja auch schon nicht mehr dabei: Arthur Penn, ein paar Jahre später der wagemutige Regisseur, der mit „Bonnie and Clyde“ (1967) eine ungekannte Aura erotisch aufgeladener Kriminalität und Gewalt auf die Leinwand zauberte – und damit auch noch, wahlweise zum Entsetzen oder Erstaunen der Filmwelt, Erfolg hatte –, war zwar der Initiator von „The Train“, aber am Ende saß jemand anderes auf dem Regiestuhl. Denn Penn war gefeuert worden.

„The Train“ ist ein Paradebeispiel für die Macht von Stars, die bereit sind, ihr Machtpotenzial auszuspielen. In diesem Fall war der Star Burt Lancaster, und Penn hatte ihn engagiert. Doch zunächst die Vorgeschichte: Arthur Penn war fasziniert von dem Gedanken, dass Menschen bereit waren, ihr Leben für so etwas vermeintlich Triviales wie Kunstschätze zu riskieren. Und ebendiese Emphase, die ultimative Opferbereitschaft, zeigt „The Train“: Nahezu alle, die sich an dem Husarenstück beteiligen, einen Güterzug, vollgestopft mit unbezahlbaren Kunstwerken, an den deutschen Truppen vorbeizulenken, sterben im Verlauf des Films.

Penn hatte die Story aus einem Studio-Archiv unproduzierter Drehbücher ausgegraben – die wiederum auf den wahren Schilderungen der französischen Kunsthistorikerin und ehemaligen Résistance-Kämpferin Rose Valland (1898–1980) basierte (im Film wird sie von Suzanne Flon gespielt). Und weil Penn – der Anfang vierzigjährige TV-Serien-Regisseur, der bereits für seinen zweiten Film („The Miracle Worker“, 1962) für einen Regie-„Oscar“ nominiert worden war – damals „heiß“ war, gab ihm United Artists für das Projekt ein Budget. Allerdings sollte Penn für die Hauptrolle Burt Lancaster engagieren – denn der war dem Studio in den Fünziger Jahren noch Geld schuldig geblieben, das er – einer der größten Stars seiner Zeit – jetzt mit einer reduzierten Gage wieder einspielen sollte; und der agile Lancaster, aus dessen Gesicht sich konträr zur physischen Kraftmeierei dieses trainierten Kerls auch immer eine latente Tragik und Lebenshärte herausholen ließ, kam wohl auch Penn gelegen.

Diese Cast-Entscheidung wurde Penn allerdings zum Verhängnis, denn Lancaster kam mit dem Regisseur nicht zurecht – nicht zuletzt da er einen ganz anderen, kassenträchtigeren Film im Kopf hatte, mit mehr Action und weniger Charakterbildung. Lancaster brauchte damals dringend einen Box-Office-Hit und wusste, dass dies mit Filmen europäischer Provenienz, mit ihrem Fokus auf komplexen, mehrdeutigen Charakteren schwer zu machen war. Penn aber wollte bestimmte Szenen immer wieder drehen, woran sich Lancasters Effizienzdenken störte; und Penn wollte die Figuren konturieren, Emotionen herausarbeiten, Lancaster dagegen einen Film mit Tempo, Gewalt und Explosionen drehen. Und weil Lancaster eben deutlich mächtiger und dominanter als Penn war, musste Letzterer gehen – Penn, der ursprüngliche Initiator des ganzen Projekts, der kurz darauf mit „Bonnie and Clyde“ (1967) zum Ahnherrn des New Hollywood-Kinos wurde: nach wenigen Drehtagen gefeuert.

Der dominante Lancaster, der nun faktisch auch in die Produzentenrolle schlüpfte, drehte nun ein paar Tage einfach alleine weiter und holte sich kurzerhand John Frankenheimer ans Set. Der war sogar noch jünger als Penn (und ganze 16 Jahre jünger als Lancaster) und kam wie Penn ebenfalls vom Fernsehen. Aber Lancaster hatte mit Frankenheimer gute Erfahrungen gemacht; in kurzer Zeit hatten sie drei Filme gedreht: das Kriminaldrama „The Young Savages“ (1961), das Gefängnisdrama „Birdman of Alcatraz“ (1962) und unmittelbar vor dem Dreh von „The Train“ den Politthriller „Seven Days in May“ (1964), an dem Frankenheimer noch werkelte, als Penn schon wieder heimflog.

Ohne Penn und mit Frankenheimer an seiner Seite konnte Lancaster endlich das machen, von dem er glaubte, dass es ihm nach einigen finanziellen Flops endlich wieder einen Kassenerfolg bescheren und seine lästige Schuld gegenüber dem Studio tilgen würde: einen explosiven Action-Streifen, der einem Mainstream-Publikum gefällt. Frankenheimer und Lancaster pausierten die Dreharbeiten und schrieben das Script in Richtung eines völlig anderen Films, bauten eine spektakuläre Materialschlacht aus entgleisenden Zügen und einem großflächigen Bombardement ein und dachten sich einen Showdown aus, der es in sich hatte.

„The Train“ ist so etwas wie der Missing Link im Genom des Action-Kinos. Der Film, noch in Schwarz-Weiß gedreht, verbindet die 1950er Jahre mit den 1960er und 1970er Jahren, in seinem Tempo, seinen Crashs und Action-Posen kündigt sich auch schon das Action-Kino der 1980er und 1990er Jahre an. Und Burt Lancaster, der Hauptdarsteller von „The Train“, war dafür genau der Richtige – war er doch einer der ersten Action-Helden des modernen Hollywood-Kinos überhaupt, etwa der aufbrausende Krieger in „Apache“ (1954) oder der verschmitzte Revolverheld in „Vera Cruz“ (1954). Und John Frankenheimer mauserte sich zum Regie-Spezialisten filigraner, realitätsnaher Action-Szenen – die rasanten Verfolgsjagden durch die engen Gassen von Nizza in „Ronin“ (1998) sind auf ewig spektakulär.

Der Bahnhofsbunkerkomplex, in welchem die Wehrmacht ihre Züge wartet und rangiert, ist ohnehin ein kalter, düsterer, maschineller Ort – aber als dann auch noch das alliierte Bombardement einsetzt und das ganze Areal von grausigen Detonationen erschüttert wird, beginnt man eine leise Ahnung zu entwickeln, was für ein grauenvolles Erlebnis das sein muss, wenn man sich wie Labiche und dessen Kollegen inmitten dieses Infernos befindet, schutzlos der Willkür des Zufalls, der Luftströmungen und Flugbahnen der Bomben ausgeliefert. „The Train“ ist auch der frühe Bote des speziellen Frankenheimer-Kinos, eines Regisseurs, der geradezu fanatisch auf Realismus bedacht ist – für „Grand Prix“ (1966) mussten sich die Schauspieler zu semiprofessionellen Rennfahrern ausbilden lassen, für „cite lang=“en“>Ronin“ (1998) mussten die Verfolgungsjagden tatsächlich in atemberaubender Geschwindigkeit gefahren werden. Und für „The Train“ jagten Frankenheimer und sein Team einen ganzen Schienenkomplex in die Luft und ließen Lokomotiven ineinander rasen – ein Crash, bei dem haufenweise Kameras vernichtet wurden und Teile der Crew, inklusive Frankenheimer und Lancaster, für einen kurzen Moment um ihr Leben fürchteten.

Frankenheimers materialistische Ästhetik – die Karambolage zweier Züge, die ölverschmierte Industrieatmosphäre in der Instandsetzungshalle oder bei voller Fahrt am Heizkessel, der Panzerzug – ist sicherlich eine hervorstechende Eigenschaft von „The Train“. Denn ob die Boliden in „Grand Prix“ oder die dampfgetriebene Eisenbahn in „The Train“: Frankenheimer ist Experte darin, seinen Zuschauern die Willenskraft und die Anstrengung zu zeigen, die nötig sind, um kraftstrotzende Technikungetüme zu beherrschen. Aber dennoch wurde das ursprüngliche Thema des Films beibehalten, blieb Arthur Penns Ansinnen Bestandteil des Films. Denn „The Train“ ist auch ein Film über Obsession: die Obsession des deutschen Obersten v. Waldheim (Paul Scofield), die Raubkunst vor Ankunft der alliierten Truppen ins Reich zu bringen – je irrelaer, desto energischer betrieben –; und die Obsession des französischen Gleismanagers Labiche (Lancaster), dies zu vereiteln. Nicht zuletzt ist „The Train“ eine symbolische Erzählung kollektiven Widerstands gegen eine Übermacht, der französischen Résistance gegen die deutsche Wehrmacht. Der Film wirft damit ein Schlaglicht auf die Infrastruktur des organisierten Widerstands, der Résistance, die hier mit Tapferkeit, Improvisationsgeschick und ein klein wenig Wahnsinn, aber immer mit todesmutiger, kompromissloser Opferbereitschaft dem weit überlegenen Militärapparat der Wehrmacht trotzt. Die allermeisten im Film gezeigten Widerstandskämpfer bezahlen ihre Courage mit dem Leben – sie sterben im Feuergefecht oder werden hingerichtet.

„The Train“ rekurriert auf eine wahre Geschichte, einem Husarenstück des französischen Untergrundkampfes. Die französische Kunstexpertin Rose Valland (im Film heißt sie Villard) wachte während der NS-Besatzungszeit in der Galerie nationale du Jeu de Paume, ganz in der Nähe des Place de la Concorde in Paris, über eine riesige Sammlung französischer Kunstschätze. Als im Angesicht der nahenden Alliierten im August 1944 deren Abtransport bevorstand, informierte Valland die Résistance, die den betreffenden Zug in einem Netz aus Bürokratie verhedderte und damit dessen Abfahrt ins Deutsche Reich vereitelte; eine andere Quelle berichtet von französischen Soldaten, die den Zug gestoppt hätten. Jedenfalls ist der Film historisch hochgradig aufgeladen, da er die Aktivitäten der Résistance als heldenhaften Guerillakampf gegen die deutschen Besatzungstruppen porträtiert und Wehrmachtssoldaten – entgegen der Legende von der „sauberen“ Wehrmacht – zweifelsfrei als Kriegsverbrecher zeigt.

Die Stärke des Films liegt in seiner Nüchternheit. In einer Szene mäht ein Maschinengewehr der deutschen Wehrmacht hinterrücks mehrere Dutzend französischer Zwangsarbeiter nieder – eine ganz und gar verbrecherische Exekution, die – ohne bedrohliche oder pathetische Musik – gegen jede Inszenierungsroutine so beiläufig angeordnet wird, dass man als Zuschauer in diesem Moment überrascht ist. „The Train“ entfaltet von Anfang bis Ende die düstere Atmosphäre einer kalten, maschinellen, gnadenlosen Welt. Die Szenerie ist ausgefüllt mit Panzerzügen, Bunkeranlagen, schnaubenden Lokomotiven; und abseits der Strecken patroullieren Wehrmachtssoldaten oder verbergen sich geschundene Gesichter der Résistance. Obwohl mit dem Zug im Verlauf des Films große Distanzen zurückgelegt werden, erkennt man doch kaum die Landschaft und ihre Weite. Der Film spielt zwar überwiegend im Freien; doch seine Aura ist die einer klaustrophobischen Enge, was sich im Film allmählich zu einem spannenden Paradox entwickelt: das Tempo und die Weite der Zugfahrt erscheinen als bedrückende Beklommenheit. Im letzten Teil von „The Train“ kommt der Zug an einer sabotierten Gleisstelle zum Erliegen; kurz darauf nähert sich eine Kolonne von Wehrmachtsfahrzeugen, die als Ausfluss einer niedergeschlagenen Armee auf dem Rückzug in Richtung Deutschland unterwegs sind. Aber auch diese Szene ist in gewisser Weise isoliert – ist der Blick auf den Horizont doch von herbstlich entlaubten Bäumen versperrt und reicht die Straße, auf der die lange Kolonne ramponierter Soldaten fährt, doch keine hundert Meter, ehe sie eine Kurve aus dem Bild schneidet.

Das Schwarz-Weiß, das schon zeitgenössische Kritiker in ihren Besprechungen als besondere Stärke des Films hervorhoben, verleiht „The Train“ eine surreale Aura – so als sei das alles ein ganz schlimmer Traum und als erwarte in jeder Szene die gezeigten Figuren der Tod. Diese beklemmende Allgegenwart des Letalen wird verstärkt durch den Eindruck, dass die unbunte Szenerie ihren Charakteren ohnehin längst einen Teil von deren Lebendigkeit geraubt hat. Und obwohl Hollywood-Produktionen dieser Größe damals, in der ersten Hälfte der 1960er Jahre, bereits eher in Farbe gedreht wurden, waren Schwarz-Weiß-Filme noch kein allzu krasser Bruch mit den Sehgewohnheiten des Publikums (schon gar nicht des europäischen); dass die unbunte Farbgebung von „The Train“ trotzdem nicht nur für heutige, sondern vielleicht auch für damalige Zuschauer eine gewisse Spannung erzeugt, mag daran liegen, dass die klassische, technisch eigentlich antiquierte Optik gebrochen wird von den spektakulären Effekten, der rasanten Geschwindigkeit der Szenen und den modernen, mitunter surrealen Kameraperspektiven.

Die Besetzung des Films ist überaus gelungen und die starken Performances machen einen wesentlichen Teil seiner Wirkung aus. Da wäre, in einer Nebenrolle, Jeanne Moreau als verwitwete Hotelbetreiberin Christine mit ihrer zornigen Fürsorge für Labiche, der mit seiner Flucht in ihren Weinkeller ihr Leben ultimativ bedroht und dessen raffinierte Aktion bereits zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschenleben französischer Widerstandskämpfer gekostet hat. Moreau muss einfach nur dastehen, braucht nichts zu sagen, und doch spricht dabei so vieles aus ihrem Gesicht mit den großen Augen, dem Schmollwinkelmund. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Sympathie für Labiche und die Résistance auf der einen und der Bewahrung ihrer wirtschaftlichen, auch physischen Existenz auf der anderen Seite. Über die materiellen Schäden an ihrem kleinen Hotel, die Labiche verwantwortet, will sie bezahlt wissen; aber dann versteckt sie ihn trotzdem, unter Gefahr ihres Lebens, im Weinkeller.

Die andere große Nebenrolle ist die des deutschen Majors Herren, der die durchgängige Fahrt des Zugs gewährleisten soll. Man mag den Bayer Wolfgang Preiss für ein typisches Schauspielopfer halten, für einen, der immer wieder in die gleichen Rollen gestopft wird, weil er sie so gut spielen kann, dafür aber festgenagelt ist auf einen ganz bestimmten Typus Film und Filmcharakter. Aber wenn man Preiss hier sieht, als deutschen Offizier, ist er einfach perfekt besetzt. Ein Jahr später durfte er, wenn auch weniger ausführlich und imposant, in „Von Ryan’s Express“ (1965) erneut den Kommandanten einer deutschen Zugbesatzung im Zweiten Weltkrieg spielen – und wieder verlieh Preiss mit seiner Neben-Performance dem Film zwei, drei starke Momente, die nicht jeder in gleicher Weise beigesteuert hätte.

Dann natürlich Paul Scofield als Labiches direkter Gegenspieler, der deutsche Offizier, der um jeden Preis die Gemälde aus dem bald befreiten Frankreich wegschaffen will. Der Engländer Scofield, damals Anfang vierzig, war ein gefeierter Shakespeare-Mime, ein Held der Theaterbühne. Hier ist er der Böse, anfangs noch ein kunstsensibler Besatzer, später ein ultimativer Finsterling, der alles und jeden seinem Ziel unterordnet (sogar die eigenen Leute). „All von Rundstedt can loose is men. This train is more valuable“, belehrt v. Waldheim seinen Untergebenen; den Zug für seine Kunstkisten entreißt er unter falschem Vorwand der gestressten Militärbürokratie – eine formidable Performance.

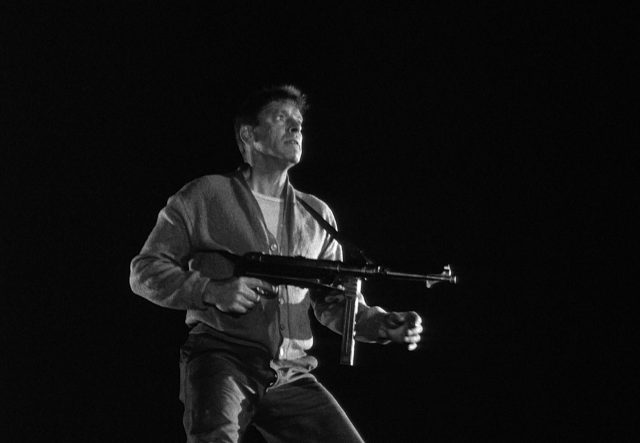

Und Lancaster: Es ist erstaunlich, wie leicht er den Charme des Glücksjägers und Revolverhelden in „Vera Cruz“ (1954) ablegt und stattdessen ebenso glaubwürdig und konsequent eine tiefernste Miene aufzieht. Die Szenen mit ihm, Labiche, im Führerhaus der Lok zeigen, was für ein Kraftakt die Beherrschung dieser archaischen Industrialisierungsspezies ist. Lancaster war damals fünfzig, und als müsse er aller Welt seine nach wie vor perfekte Körperbeherrschung und seine jugendhafte Athletik beweisen, hechtet, springt und stürzt Lancaster hier nur so durch die Szenen. Am Ende verkörpert er die Nemesis, die Kriegsverbrecher wie Scofields Oberst heimsucht.

Mit „The Train“ endete Burt Lancasters Status als am Set allmächtiger Hollywood-Superstar – also ganz entgegen Lancasters hauptsächlicher Absicht mit dieser Rolle. In den USA spielte der Film kaum die Produktionskosten ein, im Ausland, insbesondere in Europa, erbrachte er nochmal etwas mehr als die gleiche Summe, wodurch Lancaster am Ende immerhin nicht als Verlierer dastand. Aber ein lukrativer Kassenerfolg sah anders aus; und Lancaster hatte sich während der Produktion von „The Train“ fast alles rausgenommen, was sich jemand, der für das Projekt ursprünglich als Schauspieler engagiert worden war, nur rausnehmen konnte: Er hatte den Regisseur vom Set gejagt, das Drehbuch auf seine Bedürfnisse umgeschrieben und das Budget gesprengt. Nach 1964 rutschte Lancaster allmählich aus den Rankings heraus, welche die erfolgreichen Stars auswiesen, und er zählte nicht mehr zu der Riege jener Hollywood-Männer, die ganz obligatorisch für die wirklich großen Rollen ins Auge gefasst wurden. Die großen Erfolge von Arthur Penn standen da noch aus.

Text: Robert Lorenz