Cabaret (1972)

Social-Media-Optionen

So viel kosmopolitischer Esprit, promiskuitive Freizügigkeit und sympathischer Hedonismus durchwehen das Anwesen eines preußischen Adelsgeschlechts, dass sie sogar noch später im brandenburgischen Biergarten spürbar sind. Dort sitzen Baron Maximilian von Heune (Helmut Griem), die Amerikanerin Sally Bowles (Liza Minnelli) und der Engländer Brian Roberts (Michael York), noch im Hochgenuss ihrer amourösen Dreierbeziehung, als sich ein blutjunger Kerl erhebt, wie aus einem Nazibilderbuch geschnitten, in brauner Uniform mit roter Hakenkreuzbinde am Ärmel, und vor einem ebenfalls wie aus einem Bilderbuch des deutschen Nationalismus stammenden Hintergrund mit blauem Himmel, satter Wiese und reichlich Wald ein pathosgeladenes Lied intoniert. Mit jeder Strophe erheben sich mehr und mehr der Gäste, um aus voller Kehle einzustimmen in den nationalbewussten Gesang. Der deutsche Baron, die Amerikanerin und der Engländer: Sie besteigen konsterniert ihre Limousine und fahren gen Berlin, das da noch am Vorabend der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ steht. Das Ganze ist eine unglaublich eindringliche Sequenz, die fast genauso viel über die Ausbreitung des Nationalsozialismus in dieser Zeit zu erzählen weiß, wie eine mehrere hundert Seiten starke Monografie.

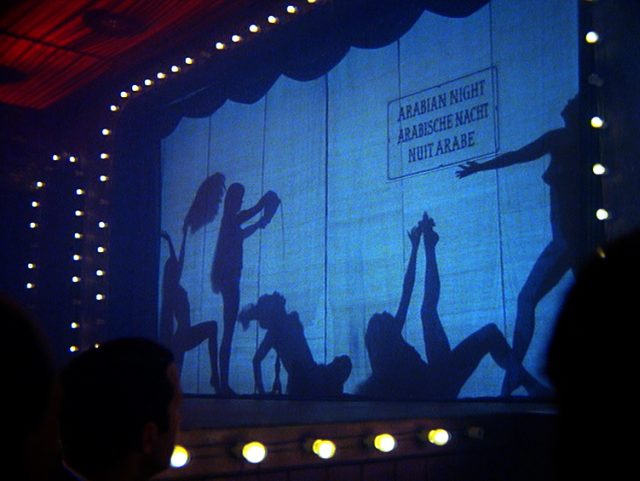

„Cabaret“ beginnt indes im Jahr 1931. Die staatlichen Institutionen der Weimarer Republik waren da noch einigermaßen intakt und noch nicht vom braunen Gesindel infiltriert; aber der uniformierte SA-Mann, der mit seiner Blechdose von den Gästen Parteispenden einsammeln will, wird da noch umgehend aus dem Nachtclub rausgeschmissen. Die ersten Sekunden nach der Cast-Einblendung sind typische Bob-Fosse-Schnitte und zeigen Choreografie in Perfektion. Jeder Schritt sitzt, jede Pose passt, und sogar der Zigarettenrauch eines Gasts wird in perfektem Winkel zum Bühnengeschehen dahin geschmaucht. Fosse war radikal und kompromisslos, was die Performance seiner Tänzerinnen und Tänzer anging; umso mehr die Schauspieler vermutlich gelitten haben, desto dankbarer ist ihm sein Publikum. Eine Bob-Fosse Choreografie vor laufender Kamera ist unverwechselbar – so wie wenige Jahre zuvor in „Sweet Charity“ (1969) und ein paar Jahre später in „All That Jazz“ (1979), zwei ebenfalls unfassbar guten Filmen.

Liza Minnelli, die Tochter der großen Sängerin und Tänzerin Judy Garland – die 1969 mit 47 Jahren so tragisch verstorben war –, tanzt und singt sich in „Cabaret“ zu ihrem „Oscar“. Sie spielt eine Amerikanerin, die sich in der deutschen Hauptstadt den großen Karrieresprung erhofft und deshalb bei jedem Auftritt im „Kit Kat Club“ alles aus sich herausholt. Und mit ihr, als The Master of Ceremonies, gibt Joel Grey eine künstlerisch ebenbürtige Darbietung, die gleichfalls mit einem „Oscar“ honoriert wurde. Greys Entertainer grinst mal lüstern, mal diabolisch, wirft und steckt sich ständig etwas in die Hose, reckt seinen Schritt nach vorne, und geht körperlich eine fantastische Symbiose mit den zweideutigen Liedtexten ein – an seiner Seite stets schlüpfrige Tänzerinnen, während seitwärts der Bühne ein laszives Orchester spielt. Neben Helmut Griem, der die sensible Verletzbarkeit seines Aristokraten hinter einer selbstsicheren Fassade verbirgt, verblüfft in einer weiteren Nebenrolle Fritz Wepper, der später fast ein Vierteljahrhundert lang den Harry Klein in „Derrick“ (1974–98) spielte. Als Fritz Wendel, der seinen jüdischen Hintergrund vertuscht und um die Gunst der steinreichen Natalia Landauer (Marisa Berenson) wirbt, umweht den westdeutschen TV-Helden Wepper eine kosmopolitische Aura mit Hollywood-Format.

„Cabaret“ war ein gigantischer Erfolg – insbesondere für Fosse, der drei Jahre zuvor mit „Sweet Charity“ (1969) einen Kassenflop inszeniert hatte und nun den „Oscar“ für die beste Regie gewann („Cabaret“ stellte einen „Oscar“-Rekord auf: für die meisten Statuetten – acht –, ohne selbst als „Bester Film“ ausgezeichnet zu werden). Im selben Jahr, 1973, gewann Fosse außerdem einen „Emmy“ (für „Liza with a Z“) und zwei „Tonys“ (für „Pippin“), als erster Regisseur, dem dies gelang.

Die sporadisch in den Film einfließenden Cabaret-Shows des Berliner Nachtclubs sind so etwas wie der buchstäbliche Abgesang auf die Weimarer Republik und die elegangte Dekadenz der „Goldenen Zwanziger“, die zum Beginn der 1930er Jahre bereits von Antisemitismus, Nationalismus und paramilitärischer Großspurigkeit überschattet werden. Abseits dieses rasanten Bühnenreigens dreht sich der Film, natürlich eine Broadway-Verfilmung, um die Beziehung zwischen Roberts, einem britischen Akademiker, der sich mit Nachhilfestunden im englischen Parlieren ein paar Mark verdient, und dem US-Showgirl Bowles, das sich zur Herausforderung macht, den distanzierten Gentleman zu verführen. Das ist eine mittelmäßige Geschichte – aber darum geht es bei einem Bob-Fosse-Spektakel ja auch gar nicht.

Text: Robert Lorenz

Screenshots aus ‚Cabaret (1972)‘:

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]

[Bildquelle: Cabaret (1972), Copyright: ABC Pictures]