Explosion in Kuba (1979)

Social-Media-Optionen

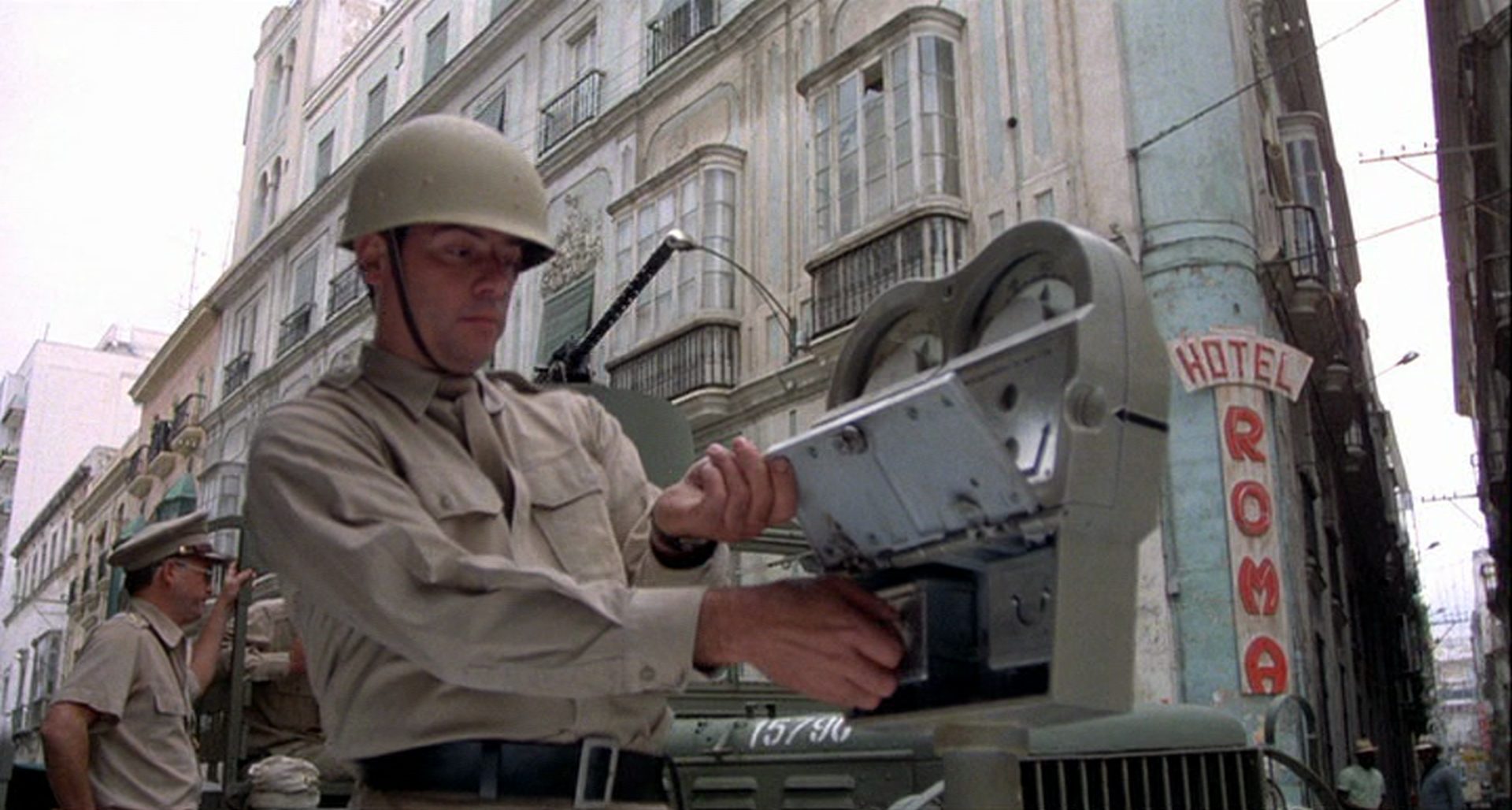

Eine unwirkliche Welt. Jedenfalls wenn man bedenkt, dass gerade Weihnachten ist und sich die Leute mit Hüten und weißer Kleidung vor der Sonne schützen. Aber so ist eben die Karibik, so ist der Inselstaat Kuba. Dort ist gerade Major Robert Dapes gelandet. Ihn spielt Sean Connery, seine Zeit als Geheimagent James Bond lag da schon einige Jahre zurück, sein blasses Comeback im inoffiziellen Bond-Film „Sag niemals nie“ (1983) stand allerdings noch bevor. Connery spielt einen britischen Söldner, einen Mann, der in seinem Leben fast alles gesehen hat und sich nur noch von ganz Wenigem beeindrucken lässt. 1959: Es sind die letzten Wochen vor dem großen Triumph der kubanischen Revolution, gegen die Dapes nun vorgehen soll. Ein kubanischer General (Martin Balsam), der zugleich Waffenhändler ist und sein Vermögen mit den Münzen aus den eigentlich staatlichen Parkautomaten aufstockt, hat Dapes angeheuert, um Castros Rebellen, die „Terroristen“, zu bekämpfen. Dapes ist schon auf vielen turbulenten Schauplätzen unterwegs gewesen, hat etliche Regierungen kommen und gehen gesehen. „Legitime“ Regierungen sind für Dapes solche, die ihn engagieren – sämtliche anderen Kategorien sind für ihn unerheblich.

Aber Dapes kommt zu spät. Mit versiertem politischen Blick erkennt der Umsturzexperte sofort, dass das Batista-Regime keine Chance mehr hat, gegen die Ideen und Ideale der Revolutionäre anzukommen. Denn die haben in der Bevölkerung einen viel zu großen Rückhalt. Dapes selbst wird schon unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen von Havanna Zeuge einer durch und durch korrupten Bürokratie. Wer zahlt, muss sein Gepäck nicht der Kontrolle unterziehen; wer zahlt wird nicht auf der Stelle verhaftet, sondern lediglich weiterhin „gesucht“. Das Batista-Regime sieht seinen letzten Tagen auch deshalb entgegen, weil die Machthaber es übertrieben haben, weil sie die Staatsbediensteten nur noch für ihre eigenen Belange einsetzen und sich um die Erhaltung ihrer Macht nicht kümmern. Richard Lester, Regisseur der beiden „Beatles“-Filme „Help!“ (1965) und „A Hard Day’s Night“ (1964), zeigt auch den Diktator (Wolfe Morris) selbst: Während alarmierende Nachrichten über die fortschreitende Revolution eintreffen, sitzt er mit Zigarre neben einem Projektor und schaut sich auf der Leinwand „Dracula“ (1958) mit Christopher Lee an.

Dapes ist das Vehikel, mit dem wir uns als Zuschauer durch das Chaos der Revolution bewegen. Er trifft korrupte Militärs und Politiker, wird Zeuge grausamer Schicksale und sinnloser Tode und schließlich auch in lebensgefährliche Kämpfe in den Maisfeldern verwickelt. Hier liegt die Stärke des Films, der keine sonderlich konsistente Handlung besitzt. Denn die besteht eigentlich nur darin, dass Dapes auf das umkämpfte Eiland reist und dort von einem zum nächsten Schauplatz irrt, mit seiner eigentlichen Mission aber nicht einmal beginnt. Er trifft eine Frau (Brooke Adams), mit der er vor etlichen Jahren eine Affäre hatte.

Sie ist die Schwiegertochter des schwerreichen Zigarren- und Rumfabrikanten Don Jose Pulido, dessen Produktion sie leitet, weil der Sohn (Chris Sarandon) sich nur mit Pferden auskennt und mit Frauen befasst. Pulido wird von Walter Gotell gespielt: Geboren 1924 im Bonn der Weimarer Republik, war Gotell in Sean Connerys zweitem Bond-Film „Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) einer der Gegenspieler des britischen Geheimagenten; weil er dem früheren sowjetischen Geheimpolizeichef Beria ähnelte, spielte Gotell dann in den Roger-Moore-Bonds zwischen 1977 und 1985 insgesamt sechsmal den KGB-Chef Gogol – eine Rolle, die auf Pulido abfärbt.

Die Pulidos stehen für die herrschaftsbewusste Schicht am oberen Ende der sozial ungleichen Gesellschaft Kubas. Sie beuten die Arbeitskraft der Zigarrendreherinnen aus und blicken auf ihre Beschäftigten herab, die für sie nur Diener sind. Don Pulido ist einer der Patriarchen, die später Hals über Kopf die Flucht ergreifen werden, als Castros Anhänger sogar den Flughafen besetzen. Während die Frauen und Töchter der verhafteten Männer tagelang vor dem Gefängnis ausharren, um sich gegen Geld von herauseilenden Polizisten einen Hinweis auf Leben oder Tod ihres Angehörigen zu erkaufen, spielen Leute wie die Pulidos Tennis oder dinieren im Luxushotel.

Richard Lester gelingt, dem Zuschauer einen prägnanten Eindruck Kubas in den letzten Tagen vor Beginn der Castro-Ära zu vermitteln, der Atmosphäre ungewisser Transition – ohnehin ist Lester ja eine Art Spezialist darin, das Lebensgefühl einer Zeit oder Kultur einzufangen. Er macht die surreale Atmosphäre dieser letzten Weihnachts- und Neujahrstage unter der alten Regierung greifbar, als in den Hotels halbnackte Tänzerinnen das zunehmend kleinere Publikum zu unterhalten versuchen, während zugleich mit Schüssen und Schreien die Hintergrundgeräusche einer Revolution zu hören sind. Dass der Film aus den späten Siebzigern stammt, gedreht genau zwanzig Jahre nach den Ereignissen, merkt man dem Werk in keiner Weise an. Besonders Musik und Bilder gehen streckenweise ein meisterliches Zusammenspiel ein.

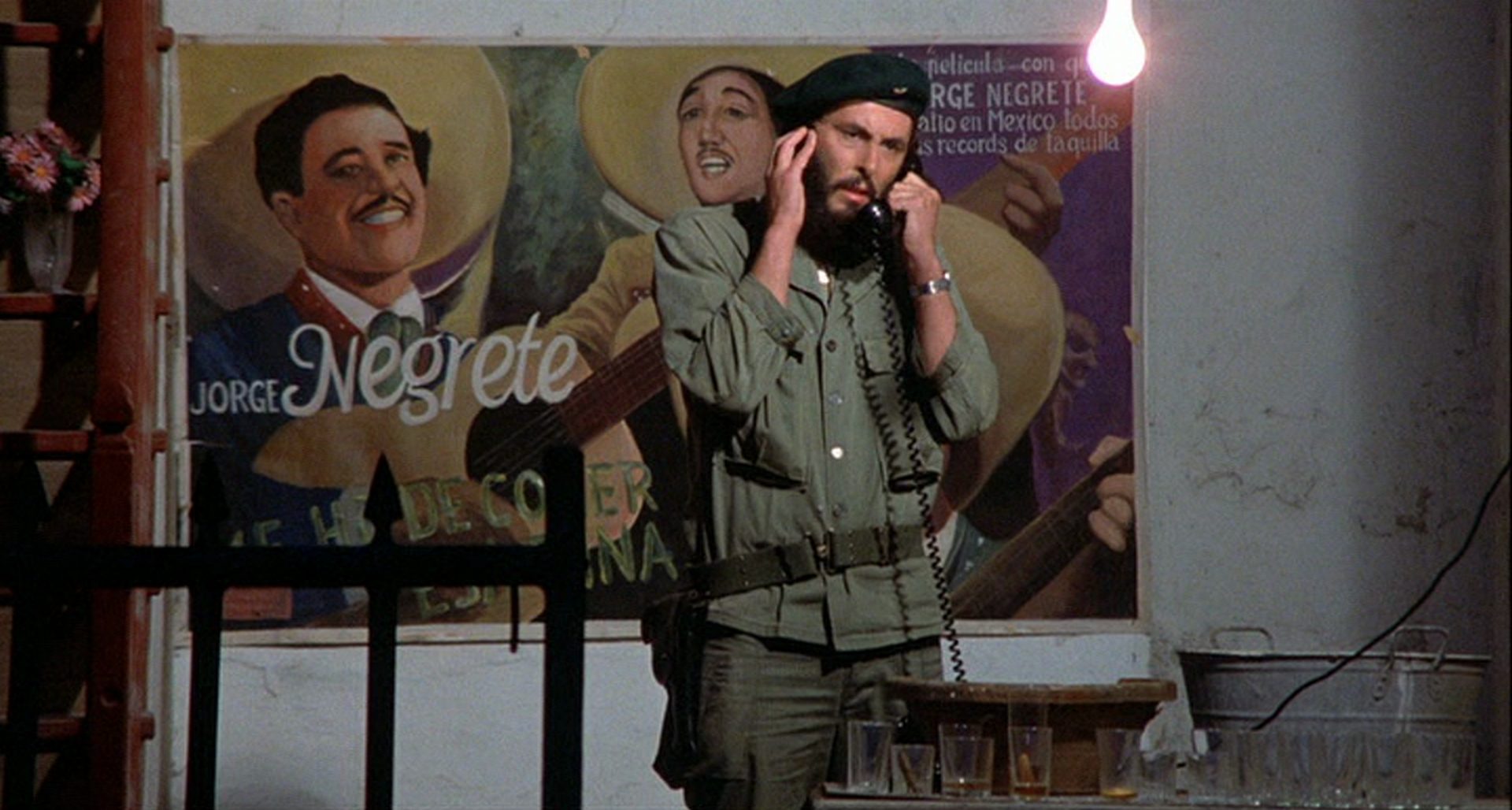

Die fröhliche Musik, der Sonnenschein, die hellen Straßen und Fassaden stehen in einem unwirklichen Kontrast zu den Folterungen im Gefängnis, den Exekutionen von Revolutionskämpfern und dem Tod im Maisfeld. Manches dabei mag klischeehaft sein – etwa wenn ein junger Revolutionär trotz des eigentlich entschiedenen Kampfes noch sinnlose Opfer erzwingt –, aber es verfehlt eben seine Wirkung nicht. Eine Szene steht symbolisch für den Ausgang der Revolution: Darin stürmt einer von Castros Revolutionären das Bankett einer hochrangigen Abendgesellschaft und versucht, die Dekadenz der Oberschicht mit dem Maschinengewehr auszulöschen.

Lesters Film zeigt zahlreiche Figuren dieser Zeit und Situation. Neben Dapes, dem käuflichen Anti-Idealisten, ist da etwa der US-amerikanische Geschäftsmann (Jack Weston), der in den Revolutionswirren nach lukrativen Investitionen fahndet; oder der windige Waffenhändler (Denholm Elliott), der noch schnell letzte Verkäufe tätigt, ehe seine Dienste nicht mehr benötigt werden.

Text: Robert Lorenz