Fluchtpunkt San Francisco (1971)

Social-Media-Optionen

Ein Vietnam-Veteran, im Mekong Delta verwundet, mit der ehrwürdigen Tapferkeitsmedaille „Medal of Honor“ dekoriert, jetzt ein Flüchtiger, gejagt in gleich drei Bundesstaaten: So beginnt der Film, zwei Minuten vor dem Ende seiner Handlung. Erzählt wird aus der Retrospektive, wie einer namens Kowalski (Barry Newman) für eine Agentur ein getuntes Muscle car von Denver nach San Francisco fahren soll – ein Ex-Cop, der aus der Truppe flog, weil er seinen Vorgesetzten von der Vergewaltigung eines Mädchens abhielt; ein Ex-Rennfahrer, der seine Karriere beenden musste, weil er die Alkoholkontrollen nicht passierte; ein Mann, von dem man im ganzen Film nicht einmal den Vornamen erfährt.

Ein einziger Kameraschwenk zu Beginn genügt, um die Zuschauer in die eindringliche Atmosphäre des Landstrichs eintauchen zu lassen, in welchem „Fluchtpunkt San Francisco“ enden wird: Man spürt die Hitze, man erahnt die Lebendigkeit, die diesen Ort einmal durchflossen haben muss, und man sieht sofort, dass die Moderne hier längst vorübergezogen ist – und nicht wiederkehren wird. An den Fenstern der kargen, flachen, verstaubten Gebäude stehen Männer mit alten Gesichtern, als würden sie geduldig die Ankunft der Apokalypse abwarten. Tatsächlich rollen dann wie Panzer zwei „Caterpillar“-Planierraupen heran und man glaubt, sie würden die elendigen Bruchbuden endlich von ihrem Dasein in dem gottverlassenen Ort erlösen – so wie einst in John Fords Steinbeck-Verfilmung „The Grapes of Wrath“ (1940). Doch die beiden Fahrzeuge stoppen mitten auf der Straße und senken nacheinander ihre schweren Schaufeln – eine hastig improvisierte Polizeisperre, bei der es kein Durchkommen gibt. Hier wird der Film in anderthalb Stunden enden; doch zuvor geht der Blick zurück nach Denver, Colorado, wo Kowalski in seinen weißen Dodge „Challenger“ steigt.

Vor der Abfahrt deckt er sich bei seinem Kumpel Jake (Lee Weaver) noch mit ein paar Speed-Pillen ein; die beiden ersinnen eine wahnsinnige Wette: San Francisco innerhalb von 15 Stunden zu erreichen. Eine maskuline Posse, ein unschuldiges Abenteuer, eine Angelegenheit, über die kaum jemand viele Worte verlieren würde, ginge sie schief – der Stoff für einen Film im New Hollywood. Für Kowalski wird dieser Wettstreit zur fixen Idee, die ihn in einen Korridor voller fataler Handlungszwänge treibt.

Um die gewaltige Distanz von 1.200 Meilen in dieser kurzen Zeit zu überwinden, aber wohl auch, um seine eingesperrte Rennfahrermentalität auszuleben, tritt Kowalski pausenlos das Gaspedal durch. In den USA kennt die Polizei – zumindest in unzähligen Filmen – mit Rasern bekanntlich keine Gnade und setzt auch hier alles daran, Kowalski zu stoppen. Der registriert mit unfassbarer Coolness im Rückspiegel die Highway-Cops auf ihren Motorrädern und schüttelt sie mit wilden Fahrmanövern ab. Aber natürlich ist er jetzt ein gesuchter Mann und bald schon verfolgen ihn neben Fahrzeugen auch Helikopter und Kowalskis anfänglich harmlose Auftragsfahrt gerät zum Überlebenskampf eines starrsinnigen Nihilisten, über den sogar die Medien berichten und dessen kriminalisierte Beharrlichkeit letztlich nichts anderes als die stoische Frontier-Renitenz ist, auf der einst die Vereinigten Staaten errichtet wurden.

Von einigen wird Kowalskis Raserei zum leidenschaftlichen Freiheitskampf stilisiert; ein Radio-DJ – „Super Soul“ (Cleavon Little) – bejubelt ihn als „last American hero“ und lanciert Kowalski über seine Sendung geheime Informationen, die er illegal aus dem Polizeifunk abhört. Überhaupt ist erstaunlich, auf welche Sympathie Kowalski stößt: Ein Motorradfahrer (Timothy Scott) versorgt ihn unterwegs mit Speed, ein alter Mann (Dean Jagger), der in der Wüste Giftschlangen jagt, hilft ihm, sich vor einem Polizeihelikopter, der scheinbar unablässig nach dem weißen Fahrzeug sucht, zu verstecken, und beschafft ihm Benzin. Der DJ, der Hippie, der Einzelgänger: Sie alle finden sofort Gefallen daran, den Outlaw Kowalski in seinem anarchischen Kampf gegen die Staatsmacht zu unterstützen. Auch die Lokalmedien in Denver werden gezeigt, wie sie sich sensationslüstern auf das Ereignis stürzen, das sie sogleich zur „Kowalski-Saga“ aufbauschen, und sich O-Töne in der „Delivery Agency“ einholen, für die Kowalski das Fahrzeug überführen soll.

Kowalski prescht durch insgesamt vier Bundesstaaten: Colorado, Utah, Nevada und Kalifornien. Besonders die Nevada-Cops strahlen eine dumpfe Mentalität aus und nehmen die Fahrerflucht sofort persönlich – man kann in dieser Sequenz regelrecht spüren, wie sie dem Flüchtigen, der sie zum Narren hält, am liebsten an Ort und Stelle aufknüpfen würden. Die Bevölkerung in den Mini-Orten kündet von einem kruden Rassismus: In einer Szene stürmt eine Gruppe aufgebrachter weißer Männer den Radiosender, der sich mit dem Flüchtigen Kowalski verbrüdert hat, verprügelt den schwarzen, blinden „Super Soul“ und dessen Kollegen (John Amos), wirft die Scheiben ein, während die Menschen draußen unbeteiligt dem gewaltsamen Spektakel beiwohnen – Lynchjustiz liegt in der Luft. Die Einstellung, in welcher der weiße Mob „Super Souls“ hünenhaften Assistenten mit Füßen, Fäusten und Holzlatten malträtiert, ist unterlegt mit den Songzeilen: „Like love one another. Believe that we’re all brothers“, aus „Dear Jesus God“ von Segarini & Bishop – die vielleicht stärkste Szene des Films.

In der Wüste von Nevada, in die Kowalski wie lebensmüde einbiegt, um seinen Verfolgern zu entkommen, liegen kleine soziokulturelle Enklaven aus Hedonismus und Freiheitsliebe verborgen: ein enthusiastischer Gospel-Chor, der mitten im Nirgendwo eine Bühne aufgestellt hat und eine Gruppe alter und junger Menschen besingt (eine der Sängerinnen ist Rita Coolidge, die ein Jahrzehnt später den „Bond“-Song zu „Octopussy“ aufnahm und damals mit Kris Kristofferson zusammen war); oder zwei Hippies, die in einer abgeschiedenen Hütte hausen, in der sie Speed und Marihuana konsumieren. Und die kleinen, staubigen Nester in Nevada sind architektonisch mehr bizarre Reliquien einer vergangenen Epoche denn zeitgemäße Ansiedlungen, anhand derer man die Gegenwart – die 1970er Jahre – erkennen könnte; um dort einen Western zu drehen, müsste man nicht viel verändern. Auf beklemmende Weise fasziniert, wie wenig diese Orte sich verändert haben, wenn man heute, via „Google Street View“, einen virtuellen Rundgang unternimmt.

Auch der Blick auf die Polizei ist interessant: Während in Nevada mittelalte, verschwitzte Männer in einem stickigen Büro sitzen, das in seiner Ausstattung einen bizarren Eklektizismus aus Wildem Westen und 1960er Jahren ausstrahlt, besteht die Einsatzzentrale der kalifornischen Highway Patrol hauptsächlich aus akkuraten Polizistinnen, die das Geschehen auf elektronischen Tafeln und Anzeigen verfolgen – selten wird so beiläufig derart nachdrücklich die Simultaneität unterschiedlicher sozialer und technischer Entwicklungsstufen gezeigt.

„Fluchtpunkt San Francisco“ erzählt eine aberwitzige Geschichte und wirft entlarvende Blicke auf einen Teil der US-amerikanischen Gesellschaft zu Beginn der 1970er Jahre, als noch junge Amerikaner im Dschungel von Vietnam krepierten und „Watergate“ lediglich der Name eines Gebäudekomplexes in Washington war. Umso bemerkenswerter also, wie schonungslos „Fluchtpunkt San Francisco“ bereits die Finger in die Wunden der Vereinigten Staaten legte. Mit Kowalski am Steuer stilisiert Regisseur Richard C. Sarafian, der sein Handwerk beim Fernsehen erlernte, den PS-Boliden zum Vehikel eines uramerikanischen Gefühls: des Freiheitsdrangs. Und kurze Flashbacks erzählen von Kowalskis zerstobenem American Dream.

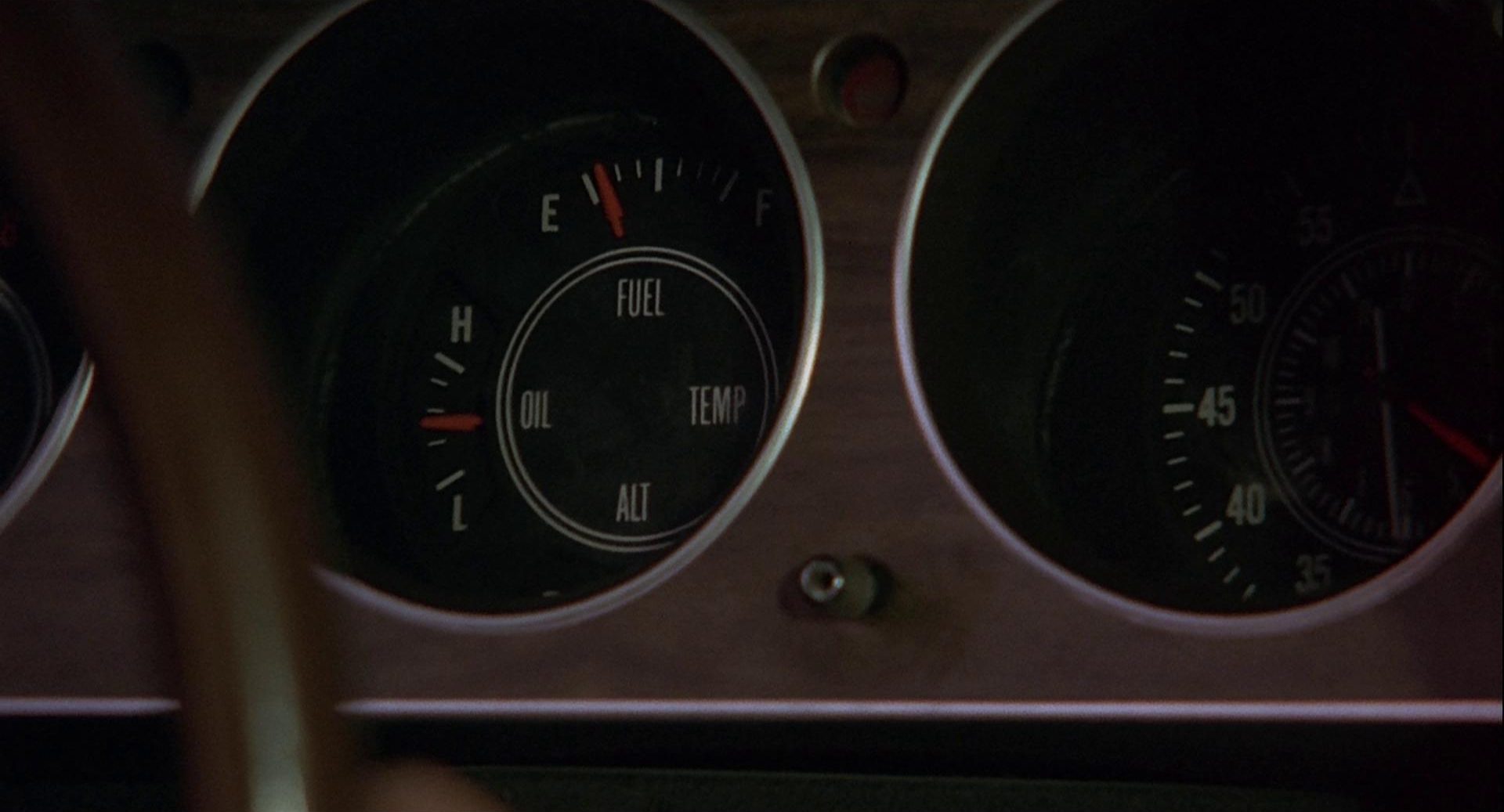

Doch „Fluchtpunkt San Francisco“ ist auch ein technisches Spektakel: Der Sound macht die gewaltige Kraft des dröhnenden Motors spürbar, die an der Stoßstange drapierte Kamera den Geschwindigkeitsrausch; die Perspektiven, die den rasant vorbeifliegenden Asphalt zeigen, erinnern an heutige Computerspiele und machen den schneeweißen Dodge „Challenger“ zu einer Kowalski gegenüber fast ebenbürtigen Figur des Films. Der Soundtrack kontrastiert mit den Bildern – manchmal erheiternd skurril, manchmal unendlich tragisch. Und der Film zeigt, wie absurd hoch der Aufwand ist, den die Gesetzesvertreter betreiben, im Vergleich zu der geringen Gefahr, die Kowalski auf den meist menschenleeren Straßen darstellt. „Fluchtpunkt San Francisco“ ist ein irres Roadmovie, ein audiovisuelles Erlebnis, bei dem sich hinter dem zornigen Motorgeräusch eine subtile Gesellschaftskritik verbirgt – und ein ewiges Monument für die unanständige Leidenschaft der Amerikaner: das Muscle car.

Text: Robert Lorenz