Steiner – Das Eiserne Kreuz (1977)

Social-Media-Optionen

Kino ist kein Privileg der Gegenwart. Manchmal durchlaufen Filme eine jahrzehntelange Metamorphose. So ist es zumindest bei „Steiner – Das Eiserne Kreuz“, einem Kriegsfilm aus den späten Siebzigern, der den Kampf an der Ostfront 1943 zeigt – ein Beispiel, wie sich über einen Film die dynamische Gegenwart und die statische Vergangenheit verkoppeln können. Damals, 1977, gab es keinen Bezug zwischen Gegenwart und Vergangenheit, der sich den Zeitgenossen aufdrängte. Die westlichen Demokratien waren nach Wirtschaftskrisen und inneren Verwerfungen (etwa Nixons „Watergate“ in den USA, der RAF-Terror in der Bundesrepublik) zwar ermattet, aber vor ihrer Haustür kämpften keine Soldaten. Eher war es das Damoklesschwert einer nuklearen Apokalypse, das über der Weltkugel schwebte. Ganz anders heute, wo man unweigerlich an den Krieg in der Ukraine denkt. Durch die Wiederkehr einer Front, an der jahrelang täglich Menschen sterben, erhält ein Film wie „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ – leider – eine völlig neue Relevanz.

In einem Zeitalter der Rückkehr des Krieges, wie es durch Russlands Überfall auf die Ukraine und den Gaza-Krieg über uns hereingebrochen scheint, gewinnt das Genre des Antikriegsfilms nahezu automatisch an Bedeutung. Mit dieser Genrekonjunktur kann man cineastische Blicke in die Vergangenheit schweifen lassen, eben zum Beispiel ins Jahr 1977, die große Blockbuster-Zeit, in der das nachdenkliche New Hollywood-Kino mit seinem gesellschaftskritischen Pessimismus abgelöst wurde vom kurzweiligen Unterhaltungskino, das astronomische Summen in die lange Zeit leeren Kassen der großen Hollywoodstudios spülte. Damals fegte ein oberlippenbärtiger Burt Reynolds als „ausgekochtes Schlitzohr“ in einem Muscle-Car über den Highway, in einer „weit, weit entfernten Galaxis“ wurde mit Lichtschwertern und Raumschiffen ein „Krieg der Sterne“ ausgefochten und erst kurz zuvor hatte „Der weiße Hai“ (1975) ein US-Ostküstenstädtchen in Angst und Schrecken versetzt. Inmitten dieser millionenschweren Box-Office-Kracher kam ein Film in die Lichtspielhäuser, der das Kino für rund zwei Stunden zu einem humanistischen Ort machte: Sam Peckinpahs „Cross of Iron“, deutscher Titel: „Steiner – Das Eiserne Kreuz“.

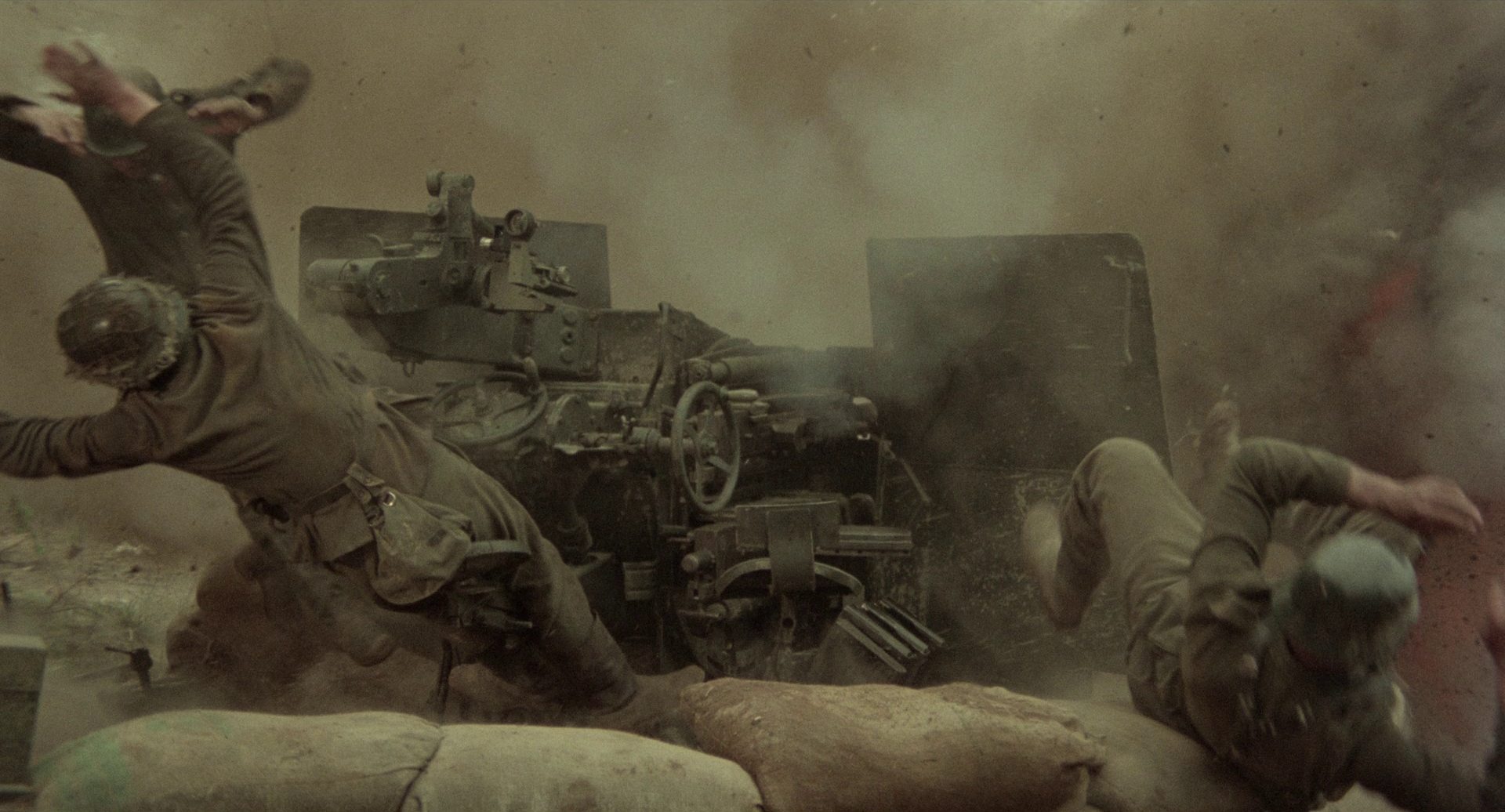

Allein diese Szene: In einem Regen aus aufgewirbelter Erde springt ein Rotarmist in den Graben der deutschen Stellung auf seinen Feind, ein archaisches Ringen um Leben und Tod beginnt, während drumherum die Kriegshölle tobt. Im Nahkampf des Schützengrabens setzt ein Hauen und Stechen ein, bei dem der heranstürmende Feind notfalls mit der Maschinenpistole verprügelt wird. „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ zeigt den Überlebenskampf deutscher Soldaten auf der Taman-Halbinsel in Russland, Spätsommer 1943, Kuban-Brückenkopf, im Wehrmachtsdeutsch „Gotenkopf“ getauft. In den Kampfhandlungen, die andere Filme jener Zeit oft als reines Actionspektakel verwerteten, liegt das humanistische Wirkungspotenzial von „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ begründet.

Als das Kino sich selbst zerstörte

Sam Peckinpah war so etwas wie der Gewaltphilosoph des kommerziellen Kinos. Seine Bilder sollten stets das Sterben durch Gewalteinwirkung der üblichen Beiläufigkeit entreißen, mit der im Hollywoodkino die von Kugeln getroffenen Cowboys oder Gangster einfach umfielen. Peckinpahs Zentralthese, die sich durch all seine Filme zieht, lautete: In jedem Menschen ist eine primitive Gewaltbereitschaft, eine Disposition zum Blutrausch, angelegt – nur will das niemand wahrhaben. Alle seien gewalttätig, alle potenzielle Mörder – Priester, Gläubige, Kinder. Und das hob der Filmemacher durch schonungslose Blicke auf gewaltsame Momente immer wieder hervor. Dem Peckinpah-Kino gelang damit, einen zentralen Aspekt von Kino zu zerstören: Für die Dauer von ein bis zwei Stunden im abgedunkelten Saal der Wirklichkeit zu entrücken. Bei Peckinpah holt einen die Wirklichkeit ein. „What I do is show people what it’s really like“[1], hatte der Regisseur ein paar Jahre vor „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ zu Protokoll gegeben. Er zeigt die Realität einer Schusswunde, eines Messerstichs, manchmal auch bloß eines Fausthiebs.

Im Zentrum von „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ steht der Oberfeldwebel Rolf Steiner (James Coburn), hochdekoriertes Frontschwein und abgebrühter Zugführer, dem seine Leute blind vertrauen (mit u.a. Klaus Löwitsch, Vadim Glowna, Dieter Schidor, Fred Stillkrauth und Burkhard Driest ausnehmend gut besetzt). Gleich zu Beginn sehen wir die tödliche Effizienz dieses fronterfahrenen Trupps: Wie abgekämpfte Wölfe schleichen die deutschen Infanteristen durchs Unterholz, im heraufziehenden Kriegsnebel. Selten in einem Film wurden Überwältigte so lange erdrosselt, erstickt, abgestochen wie in der Anfangssequenz von „Steiner – Das Eiserne Kreuz“, als Steiners Leute sich am Waldrand an eine sowjetische Stellung heranpirschen. Sie sind Spezialisten der Gewalt, Handwerker des Todes. „Good kill“ – „Beautiful“, lautet der erste Dialog im Film. Das erinnert an die Banditen aus Peckinpahs „The Wild Bunch“ (1969), die am Vorabend des Ersten Weltkrieges in Mexiko ein letztes großes Ding drehen wollen und als Geschöpfe des Alten Westens nichts anderes beherrschen als das Töten mit Gewehr und Revolver – ein Leben in und für Gewalt.

ei seiner Rückkehr zu den eigenen Linien begegnet Steiner dann einem neuen Gegner. Etappenhengst Stransky (Maximilian Schell) hat sich von Frankreich an die Ostfront versetzen lassen, um sich ein Eisernes Kreuz, einen der wichtigsten Wehrmachtsorden, zu verdienen – ohne das kann er, der Spross eines preußischen Offiziersgeschlechts, seiner Familie nicht mehr unter die Augen treten. Der militäraristokratische Hauptmann – Seitenscheitel, Manschettenknöpfe, Siegelring – gerät von der ersten Sekunde an in Konflikt mit dem elitenskeptischen Steiner, der alle Offiziere hasst. Weil er dem Kommandeur, Oberst Brandt (James Mason), mal das Leben gerettet hat und als Mensch den Respekt von Brandts Adjutanten Hauptmann Kiesel (David Warner) genießt, hat er im Hauptquartier ein Stein im Brett.

Der Clinch von Steiner und Stransky ist ein kleiner Klassenkampf – Steiner bezweifelt Stranskys elitäre Ansicht einer intellektuellen und ethischen Überlegenheit der Oberschicht. Demonstrativ trinkt er den von Stransky bei einer Unterredung kredenzten Moselweil aus der Flasche. Er verachtet die Offizierskaste, betrachtet das Eiserne Kreuz, das er neben vielen weiteren Orden längst erhalten hat, als „worthless metal“. Und als Steiner eine ordensverdächtige Tat Stranskys als Lüge entlarvt, da beginnt der Hauptmann mit dem Gedanken zu spielen, seinen aufmüpfigen Untergebenen mitsamt seiner rotzigen Autonomie einfach in den Tod zu schicken.

Segensreiche Budget-Verirrung

Im von Hollywood dominierten Kriegsfilmgenre war die Ostfront bis dahin eher unterbelichtet – kein Wunder, ließen sich die Geschichten des Einsatzes US-amerikanischer Soldaten doch nur an der Westfront und im Pazifik erzählen. Ein Film über den einstigen Feind und den zwischenzeitlichen Weltmachtrivalen? Das war im Kalten Krieg eher unwahrscheinlich, die Manager der Traumfabrik investierten ihr Geld stattdessen in Filme über die alliierte Landung in der Normandie oder die Eroberungen japanisch besetzter Inseln in Südostasien. Und so gewinnt Peckinpahs Film allein dadurch schon eine gewisse Originalität.

Überhaupt: Einer der sehenswertesten Antikriegsfilme stammt von einem deutschen Softpornoproduzenten und einem US-amerikanischen Regisseur, der mit gespiegelter Sonnenbrille und roter Bandana am Set auftauchte und pro Drehtag mehrere Flaschen Sliwowitz versoff. Wolf C. Hartwig, der Anfang der Siebziger den „Schulmädchen-Report“ in die Kinos gebracht und damit Millionen gescheffelt hatte, holte für die Verfilmung von Willi Heinrichs autobiografisch unterfütterten Roman „Das geduldige Fleisch“ (1955) mit Sam Peckinpah einen bekannten Regisseur aus den USA nach Europa.

Peckinpahs Ambitionen indes überstiegen Hartwigs Budget von immerhin vier Millionen Dollar – und so verschwand der Produzent oftmals übers Wochenende, um dann mit einem Geldkoffer zurückzukehren, um die zwischenzeitlich fälligen Gagen zu bezahlen. Ob es Hartwigs Improvisationsvermögen oder schiere Verzweiflung war: Am Ende erwies sich die Konstellation jedenfalls für die Kinogeschichte als Glücksfall. Denn was Peckinpah unter den zunehmend skeptischen Blicken seines Produzenten gemeinsam mit seiner eingespielten Crew und dem internationalen Cast – eine einzige babylonische Sprachverwirrung – am Drehort in Jugoslawien erschuf, das entzieht sich bisweilen jeder Beschreibung.

Peckinpah und sein Kameramann John Coquillon liefern uns die Bewegtbilder, die uns das Geschichtsbuch immer vorenthalten hat – und die den trockenen Textstellen historischer Schilderungen endlich einmal den Schrecken einhauchen, der dem brutalen Kriegshandwerk gebührt. Die Aufnahmen von „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ wirken teilweise so sehr aus der Wirklichkeit geschnitten, dass sie in Schwarz-Weiß kaum noch von echten Kriegsfotografien aus dem Zweiten Weltkrieg zu unterscheiden wären.

Vieles inszeniert Peckinpah mit seiner berüchtigten Slow-Motion-Gewalt, dem Tod in Zeitlupe, der ihm Titel wie „Pontifex der Gewalt“[2] einbrachte und der Legende nach Zuschauer reihenweise aus dem Kinosaal auf die Straße trieb und sich übergeben ließ. Das irre Gewaltballett in „The Wild Bunch“ oder die Vergewaltigungsszenen in „Straw Dogs“ zählten dazu. In „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ verdeutlichen die verlangsamten Bilder die Wucht der mechanisierten Kriegführung, des Gemetzels mit Panzern und Maschinengewehren. Soldaten winden sich im Kugelhagel; ein entleertes Magazin fliegt aus der Maschinenpistole; eine Kirche fällt im Granathagel in sich zusammen; ein von Tellerminen zur Explosion gebrachter Panzer versinkt in einem Flammenmeer. Peckinpah selbst hatte als junger US-Marine 1945 in China erlebt, wie sich der Tod eines Menschen eine halbe Ewigkeit hinzuziehen schien.

Die Qualität des Films geht allerdings weit darüber hinaus. In „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ erschuf der oft auf seine Western reduzierte Regisseur eine zelluloide Topografie des Bodenkrieges: Die deutschen Stellungen, die von den Russen überrannt werden, erstrecken sich als triste, leblose Kriegswüste, mit einem von Einschlägen aufgerissenen oder für Gräben ausgehobenen Erdreich, dazwischen ein kahl-verkohlter Baumstamm wie als Mahnmal einer ausgelöschten Schönheit der Natur – eine grimmige Welt aus Pulverdampf und Kadavergehorsam. Die einander überlagernden Schutt- und Trümmerschichten unzähliger Gefechte legen so etwas wie eine Kriegsgeologie nahe. Auch bekommt man eine leise Ahnung davon, wie sich die Soldaten in ihren Unterkünften über Monate hinweg allmählich von ihrem früheren Leben entfremden und in eine seltsame Parallelwelt hineinwachsen – in der soldatische Kameradschaftsbünde fester sein können als familiäre. Das zeigt sich in einer kurzen Sequenz, in der Steiner lieber an die Front zurückkehrt, als seinen Heimaturlaub zu nutzen oder sich mit einer Krankenschwester zu vergnügen – das Wiedersehen mit seinem Kameraden „Schnurrbart“ hat die größere Anziehungskraft als Senta Bergers tränenverhangene Liebesblicke.

Was Historiker in ihren Darstellungen lapidar erwähnen, visualisiert Peckinpah in kraftvollen Bildern – was es bedeutet, wenn Truppen vorstoßen, eine Offensive beginnt, Rückzugsgefechte stattfinden. Als in einer Sequenz die sowjetischen Panzer und Grenadiere gegen die bis auf wenige Mann verlassene deutsche Stellung vorrücken, die Gräben und unterirdischen Quartiere unter Beschuss nehmen: Das entspricht in etwa dem beklemmenden Realismus der in einer Stahlröhre eingepferchten und von Wasserbomben malträtierten Seeleute in „Das Boot“ (1981). Näher als in „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ kann man im Kino nicht in einem Kriegsgefecht sein.

Die humanistische Inszenierungskunst des Peckinpah-Kinos

Schon das Intro gilt manchen als Kurzfilm-würdig und ist eines der verstörendsten im (Anti‑)Kriegsfilmgenre: Das Kinderlied „Hänschen Klein“ begleitet schwarz-weiße Originalaufnahmen aus dem „Dritten Reich“ – junge Deutsche mit einer Hakenkreuzfahne erklimmen einen Berg, frenetischer Mitläuferjubel, Kanonendonner, prononciert verblendete, ideologisch missbrauchte Kinder –, die sporadisch zu den Credits in blutrote Farbe getränkt werden, während sich euphorische Marschmusik über die historischen Verblendungs- und Desaster-Bilder legt.

„Steiner – Das Eiserne Kreuz“ wimmelt von Szenen, in denen einzelne Frames mehr sagen als minutenlange Handlungsstränge. Zum Beispiel als Steiner und seine Leute gerade eine sowjetische Mörserstellung ausgehoben haben: Alles – die Gebrauchsspuren ihrer Uniformen, ihre Gesichtsausdrücke, Blicke, ihre ganze Körperhaltung – erzählt unausgesprochene Geschichten, die sich zu einer visuellen Erzählung verdichten, die wiederum (fast) alles über diese Männer und das ganze Szenario verrät. Peckinpah-Filme bestachen seit jeher durch die Fähigkeit ihres Regisseurs, anhand von Kleidung und physiognomischer Details die Charaktere zu konturieren, sie echt wirken zu lassen – hier sind es die mit historischer Sorgfalt ausgewählten Orden an ihrer Brust, verliehen für erfolgreiches Töten und Leiden; Löcher, fehlende Knöpfe, verwaschene Insignien, in der Hitze des Kriegs gegerbte Haut. Hier gibt es keine Ritterlichkeit, sondern nur den plattgewalzten Torso eines deutschen Soldaten in der matschigen Fahrrinne eines Pfades, über den dann – als wäre das tatsächlich bloß Dreck – gleich noch einmal ein Halbkettenfahrzeug rollt, womit Peckinpah sein Publikum unweigerlich mit der ganzen Absurdität des Krieges konfrontiert: dass hier, 2.000 Kilometer fern der Heimat, die leblose Hülle eines noch vor Kurzem jungen, reichen Lebens verwest. Auch wenn man im Hintergrund die Wälder am Rand des Kaukasus erblickt, denkt man, wie abwegig das eigentlich ist: dass hier jemand weit weg von seiner Familie im Schlamm krepiert. Dass bisweilen die in (Zeitlupen‑)Agonie tanzenden Leiber sterbender Soldaten an der Grenze zur Groteske standen, war seit jeher Bestandteil der Peckinpah’schen Leinwandkunst. Auf die gewohnte Kritik an dem Gewaltausmaß seiner Filme reagierte der Regisseur amüsiert: „Es erstaunt mich, daß offensichtlich viele Leute der Meinung sind, ein Kriegsfilm könnte zu gewalttätig sein.“[3]

In den Unterständen, in denen die Mannschaften ohne die Offiziere hausen, da spürt man die weit fortgeschrittene Vergemeinschaftung dieser vom Schicksal zusammengewürfelten Männer, die sich längst eingelebt haben in den Kriegsalltag, mit unabsehbarem Ende. Coburn, Löwitsch, Driest: Sie alle wirken mit ihren vernarbten Gesichtern und abgewetzten Uniformen, als hätten sie tatsächlich viele Monate an einer Front verbracht, ehe die Kameras angerückt sind. Zwar ließ Oliver Stone für „Platoon“ (1986) seine Darsteller eine militärische Grundausbildung absolvieren, ehe die Dreharbeiten begannen; doch erreichten die GIs im Dschungel von Vietnam nicht den verwegenen Landser-Look von Coburn & Co., in welchem sich das monate-, wenn nicht jahrelange Kriegsdasein manifestierte. Schon aus seinen frühen Filmen, „Ride the High Country“ (1962) und „Major Dundee“ (1965), sprach Peckinpahs Detailversessenheit – mit den Standard-Hollywoodgarderoben und -Set-Dekorationen gab er sich nie zufrieden. Seine historischen Figuren mussten wirken, als seien sie kurz vor der Aufnahme einer Zeitmaschine entstiegen.

Aber neben der realistischen Haptik zeichnet den Film noch etwas anderes aus, die Ausdruckskraft einzelner Szenen, die manchmal in wenigen Sekunden eine ganze Mentalität auf den Punkt bringen. Wenn am Ende James Masons Offizier, der schon im Ersten Weltkrieg kämpfte, sich die Maschinenpistole umschnallt und staubbedeckt seine Kommandozentrale verlässt, um in die Schlacht zu ziehen, da manifestiert sich in dieser stoischen Figur die Gleichzeitigkeit von Tragik und Pflichtbewusstsein deutschen Soldatentums, das einen großen Anteil am Aufstieg und Untergang des NS-Regimes und dem verhängnisvollen Vernichtungskrieg hatte. Eine kleine Szene – Steiners hinter die feindlichen Linien geratener Trupp durchquert gerade ein Waldstück – lenkt den Blick auf darauf, wie der Zweite Weltkrieg unzählige Menschen ihres Privilegs der Jugend beraubte: So ertappt Steiner das jüngste Mitglied seines Zugs dabei, wie der junge Soldat sich mit einem Kinderspiel beruhigt, bei dem er den Sonnenstrahlen, die durch die Baumkronen schlagen, ausweicht.

Neben diesen Momentaufnahmen, in denen sich die kinematografische Verdichtungsleistung des Sam Peckinpah zeigte (selbst noch unter dem Einfluss seines mittlerweile heftigen Drogen- und Alkoholkonsums), gibt es auch eine ganze Reihe eindrücklicher Anti-Kriegsszenen. Aus dem Kopf einer deutschen Soldatenleiche, die in einem Bach liegt, strömt Blut ins Wasser; ein sowjetischer Soldat betrachtet seine geschundenen Zehen; Close-ups feuernder und rauchender Mündungen todbringender Waffen; aus den Wunden schießende Blutschlieren und aufgerissene Körper zeugen von der Wucht der Projektile; oder die gefürchteten T-34 der Roten Armee erklimmen mit ihren schreienden Motoren die Hügel der deutschen Stellungen. Diese intensive Inszenierung gibt dem Zuschauer die Gelegenheit, in den Schrecken des Krieges einzutauchen, so ähnlich wie sich in Christopher Nolans „Dunkirk“ (2017) die deutschen Stukas heulend aus der Luft auf die britischen Soldaten am Strand herabstürzen.

Die Perspektiven sind in „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ nicht die des dramatisch ausgereiften Hollywoodkinos, die dadurch auch immer etwas Artifizielles haben; stattdessen blicken wir durch einen Stacheldrahtverhau auf die vorbeihuschenden Soldaten, sehen durch ein Gebüsch die verschanzten Schützen oder stehen an einer Stellung, bei der mit gleißendem Licht eine Granate neben uns explodiert. Überall schlagen Geschosse ein, ständig schleudern Detonationen die Soldaten durch die Luft – Peckinpahs Kameras gehen so tief ins Geschehen, dass man dabei manchmal jeden einzelnen Dreckklumpen in der Luft und die schmerzhaft geöffneten Münder der Kämpfer sehen kann. In wenigen Minuten wächst dieses Kriegstreiben dann zu einem ungeheuren Schreckensszenario an, in dem ein Menschenleben nichts mehr gilt – heranstürmende Soldaten sterben im Kugelhagel, eine MG-Besatzung wird von den automatischen Salven der Maschinenpistolen aus dem Leben gerissen, ein Leutnant, dessen Geburtstag eben noch feuchtfröhlich gefeiert wurde, verreckt im kargen Schützengraben, nachdem ihm jemand ein Bajonett in den Bauch gerammt und eine Kugel hinterhergejagt hat.

Dass Peckinpahs Film seinerzeit nicht unbedingt im Ruf eines konsequenten Antikriegsfilms stand, dürfte auch am Marketing gelegen haben. Schließlich musste das mühsam zusammengetragene Budget, durch einen späten Deal mit der britischen EMI gerade so noch gerettet, auch wieder eingespielt werden. In befremdlicher Tonalität verspricht der deutsche Trailer einen actionreichen Kriegsfilm: „Das ist der erste deutsche Großfilm nach dem Kriege, an den Hollywood glaubt, und es beteiligte sich in Millionen-Dollar-Höhe.“ Ein Filmplakat warb: „Der größte und aufwendigste deutsche Film seit 1945“. Der Trailer preist Peckinpah als „US-Starregisseur“ und einen „der größten Regisseure des Actionfilms“, unter dessen „Meisterregie“ sich etliche Stars zusammengefunden haben – „eine erbarmungslose Abrechnung mit Diktatur und dem Wahnsinn des Krieges“. Nicht nur lockte die deutsche Vorschau mit einer innigen Kuss-Szene zwischen Senta Berger und James Coburn, die im fertigen Film gar nicht vorkam, sondern endete obendrein mit einer Feststellung, die schon damals mindestens fragwürdig war und mehr an den Ticketverkauf als an die Moral dachte: „Der erste Film, der dem deutschen Soldaten zeigt, wie er wirklich war – gezwungen in einen erbarmungslosen Krieg, tat er seine Pflicht wie jeder andere Soldat der Welt.“ Kasse machen mit dem Mythos „saubere Wehrmacht“. Auch später noch stand „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ daher im Ruf eines Films „für echte Kerle“[4], von „zwiespältiger Qualität“[5].

Freilich ist „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ alles andere als explosive Kriegsaction. Vielmehr zeigt der Film, wie Krieg funktioniert und sich teilweise selbst aufrechterhält – eine kinematografische Studie der Reproduktionskraft des Krieges. Die einfachen Soldaten, nicht die fernen Schlachtenlenker, sind das menschliche Betriebsmittel des Kriegs – wie die Billionen von Blutkörperchen, ohne die kein menschlicher Körper fortbestehen kann. Sie sind Kriegshandwerker, die das ausführen, was ihnen die Strategen auferlegt haben, und die sich dorthin vorgekämpft haben, wohin sie der „Führer“ befohlen hat, die also letztlich erst das ermöglichen, unter dem sie selbst leiden.

Die in den USA tonangebenden Kritiker der New York Times oder der Washington Post verrissen den Film indes – man wusste offenbar nicht, was man hatte. Dabei kaprizierten sie sich auf den Konflikt zwischen Steiner und Stransky. Da Stransky kein richtiger Nazi sei, habe beider Konflikt auch keine politische Relevanz; und Steiners Hass auf die deutsche Offizierskaste sei ein verkürzter Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Das stimmt. Aber gerade darin liegt ja die Erklärungskraft des Films: dass die meisten Offiziere und Soldaten eben nicht in politischen Dimensionen dachten, sondern verkürzte, unvollständige Sichtweisen hatten. Was auch schon die Fronten des Ersten Weltkrieges aufrechterhalten hat, ist auch in „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ im Zweiten Weltkrieg erkenn- und spürbar: das Überleben von Tag zu Tag, das Denken im Jetzt, ein Kriegsalltag mit eigenen Riten und Routinen.

Sowieso: Die Feindschaft zwischen Stransky und Steiner mag in der Tat den Kern der Handlung ausmachen – nur ist die Handlung eben nicht Kern des Films. Peckinpah-Filme waren schon immer auf die Charaktere und die Stimmung zwischen den Frames, nicht auf die Handlung fixiert. Wer „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ nach seinem Narrativ bewertet, wird mit dem Film wahrscheinlich nie warm werden.

Die Botschaft ist zwar simpel, dadurch jedoch nicht weniger wichtig: Krieg kennt nur Opfer, keine Helden. Mit seinem nihilistischen Unterton zerstört „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ jegliche Illusion vom Heldentod – nahezu alles und jeder ist hier Opfer: Die sowjetischen Soldaten sind Opfer des nationalsozialistischen Angriffskriegs; ein Kindersoldat fällt einer erbarmungslosen Rekrutierungspolitik und schließlich dem friendly fire zum Opfer; Steiner steht exemplarisch für den deutschen Landser, den Schlachtenlenker wie Verbrauchsmaterial einsetzen; Steiners Leute werden Opfer des Ehrgeizes eines Einzelnen; sogar der Filmbösewicht, Hauptmann Stransky, ist letztlich ein Opfer – einer rigiden Ehrtradition deutscher Offiziersgeschlechter, die von ihm Heldentum und Kriegsleistung erwartet. Beim Blick auf das Peckinpah-Œuvre, das ohnehin bloß 14 Kinofilme umfasst, spielt „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ oft eine untergeordnete Rolle. Kritiker:innen und Cineast:innen heben meist die Gewaltstudie „Straw Dogs“, melancholisch-sensible Kleinode wie „The Ballad of Cable Hogue“ oder „Junior Bonner“ und natürlich den Western aller Western, „The Wild Bunch“, hervor. Aber „Steiner – Das Eiserne Kreuz“? Dieses Werk scheint schon fast im Mitte der 1970er Jahre eskalierenden Drogen- und Alkoholrausch seines Regisseurs fortgerissen worden zu sein – zu Unrecht. Neben Werken wie „Die Brücke“ (1959), „Fail Safe“ (1964) oder „The Zone of Interest“ (2023) zählt „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ zur Kategorie nachdenklich stimmender, schockierender Filme, die ihrer abschreckenden Wirkung wegen jede:r gesehen haben sollte. Unterrichtsmaterial für Schulen.

Weitere Filme von Sam Peckinpah entdecken.

[1] Peckinpah zitiert nach Murray, William: Playboy Interview: Sam Peckinpah (1972), in: Hayes, Kevin J. (Hg.): Sam Peckinpah: Interviews, Jackson 2008, S. 96–120, hier S. 103.

[2] O.V.: Saga der Gewalt, in: Der Spiegel, 20.05.1973.

[3] Peckinpah zitiert nach o.V.: Donnerstag, in: Der Spiegel, 24.01.1993.

[4] So etwa der Programmtipp der FAZ-Online-Redaktion, siehe o.V.: Jenseits von Windverwehungen und Schicksalsjahren, in: faz.net, 20.12.2002[eingesehen am 12.04.2024].

[5] O.V.: Zum Tode von James Coburn, in: Die Welt, 20.11.2002 [eingesehen am 12.04.2024].

Text: Robert Lorenz