Giganten (1956)

Filmtipp

Sehenswert: US-amerikanische Familiensaga im epischen Hollywoodformat

Kurzbesprechung:

Ausgerechnet eine der großen Hollywoodtragödien war für „Giganten“ quasi eine Erfolgsgarantie. Als der Film in die Kinos kam, war James Dean bereits eine Legende. Ein Jahr zuvor hatte ihn ein Autounfall aus dem Leben gerissen, wodurch „Giganten“ das letzte von insgesamt ohnehin nur drei Werken war, die auf immer und ewig mit James Dean verbunden sein werden. Aber auch so ist „Giganten“ ein Klassiker aus dem Hollywoodkanon, mit seiner Geschichte, die sich über ein Vierteljahrhundert erstreckt, und seiner Laufzeit von fast dreieinhalb Stunden von epischem Format.

Rock Hudson spielt Jordan „Bick“ Benedict Jr., einen stolzen Rancher aus Texas, der über 200.000 Hektar Land herrscht. Der testosterongeladene Chauvinist heiratet ausgerechnet eine emanzipierte Ostküstenfrau, die mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Bildung unter den Texanern von der ersten Sekunde an eine Exotin ist, weil sie an politischen Gesprächen teilnehmen will und sich nicht unterbuttern lässt; die Whiskey-selige Männerrunde ihres Ehegatten überzieht sie mit entwaffnendem Spott – rhetorisch und intellektuell ist sie allen anderen überlegen. Elizabeth Taylor, in deren Stimme sich mit fortschreitendem Film ein immer stärkerer Texasakzent mischt, erweist sich als gelungene Besetzung für die Rolle der kultivierten Neoaristokratin aus dem Großbürgertum von Maryland, die 25 Jahre lang unablässig ihren Ehemann in seinem Machogehabe zügelt und schließlich zähmt.

Überhaupt ist „Giganten“ ein Film der Transformationen: Neben Liz Taylors Frau und Mutter, die sich allmählich in eine Texanerin verwandelt, sind da noch James Dean als der kleine Hilfsarbeiter Jett Rink, der zum Multimillionär und Ölbaron aufsteigt; der kraftstrotzende Großgrunddynast Bick Benedict (in manchem eine Blaupause des späteren Bobby Ewing aus „Dallas“), der vom unbeirrbaren Viehbaron zum gemütlichen, leicht dickbäuchigen Familienpatriarchen wird und den Cash flow seiner Ölfelder genießt, während die meisten seiner Prinzipien an die Renovierung des US-amerikanischen Wertehaushaltes durch seine Kinder verloren gegangen sind – ein Rassist, der anfangs die mexikanischen Bediensteten als „wetbacks“ diffamiert, um sich am Ende für ebendiese Minderheit zu prügeln.

Zu sehen sind außerdem der ganz junge Dennis Hopper, bei seinem ersten Anlauf zu einer Hollywoodkarriere, als eigensinniger Sohn, der gleich reihenweise Traditionsbrüche begeht, indem er eine Mexikanerin heiratet und Arzt wird, statt wie sein Vater und Großvater die Ranch zu übernehmen; Mercedes McCambridge als Bicks Schwester und Geschäftsfrau; und Carroll Baker als Troublemaker-Tochter, die am liebsten mit dem Erzfeind ihres Vaters durchbrennen will.

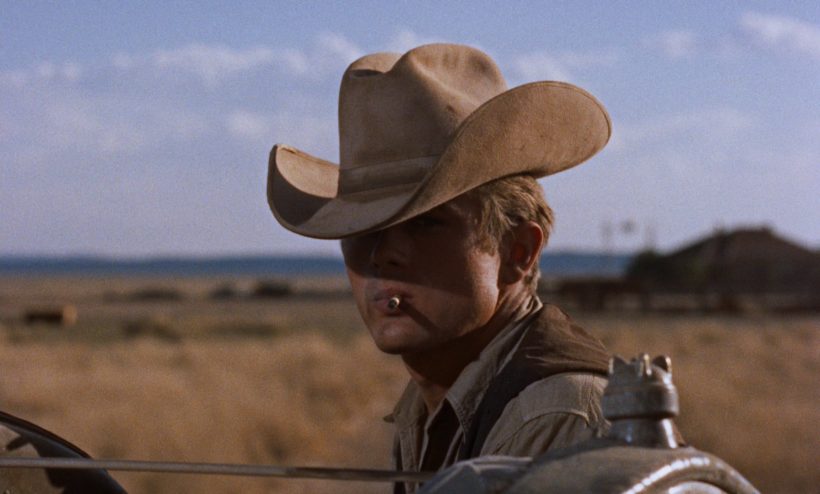

James Dean macht aus seiner Nebenrolle ein kleines Kunstwerk, in dem sich gleich mehrere ikonisch gewordene Aufnahmen finden: etwa wenn er auf der klapprigen Windmühle auf seinem eigenen Grund und Boden innehält, lässig die Beine im Cabriolet seines Arbeitgebers ausstreckt oder mit ölverschmiertem Gesicht seine ausgiebige Rache am Großgrundestablishment einläutet.

Das epische Ausmaß dieser Familiensaga, bei dem sich die Zeitläufte mit ihren veränderten Moden und Mentalitäten im Lobbyinterieur des Benedict-Anwesens manifestieren, findet seine Entsprechung in den Bildern. Wie da zu Beginn die Benedict-Villa als einsame Insel inmitten einem Meer aus Staub in der Endlosigkeit des texanischen Südwestens steht, könnte kaum absurder sein; noch weniger hingegen die Vorstellung, wie sich Jahrzehnte später die Ölbohrtürme fast bis vor die Veranda vorgewagt haben, während die Viehherde zwischen den Tankwagen getrieben wird. Die notorische Fünfzigerjahre-Kolorierung treibt hier in den Haaren der künstlich gealterten Taylor und Hudson teils absurde Blüten und erinnert daran, wie viel besser, dramatischer und zeitloser „Giganten“ doch in Schwarz-Weiß gewirkt hätte. James Dean indes hat den Film, der am Ende seiner Unsterblichkeitstrilogie steht, nie gesehen.